2021年12月22日,北京市海淀区2021年第三届中外合作办学项目教学展示会在线上召开。大会由北京市海淀区教委国际交流与合作办公室和海淀区教师进修学校主办,北京市二十一世纪国际学校承办。此次会议以“面向未来的国际课程教师课程领导力发展”为主题,分享交流海淀区国际课程教师教学研究成果。大会分为集中交流与教学展示两个环节。KY.COM国际课程教研员李辉老师主持会议。

集中交流

承办单位致辞

北京市二十一世纪国际学校范胜武校长致欢迎辞。范校长代表北京市二十一世纪国际学校向各位莅临的领导、专家和教育同行表示热烈的欢迎,感谢海淀区教委国际交流与合作办公室和海淀区教师进修学校搭建交流平台,以及对北京市二十一世纪国际学校的信任和全力支持。北京市二十一世纪国际学校创办于1993年,是全国首家“政府出政策、企业出资金、专家办学校”的具有国际化特色的寄宿制新型学校。学校秉承“做豪迈的中国人”的校训,确立了“培养具有中国灵魂、国际视野与跨文化交流能力的社会主义接班人”的培养目标,经过多年努力,已经取得斐然成绩。借助本次高质量、高规格、高标准的交流活动,期待与各位专家和教育同行共同探讨“面向未来的国际课程教师课程领导力发展”。

北京市二十一世纪国际学校范胜武校长致辞并分享办学理念

主旨报告

KY.COM林秀艳副校长,以《面向未来的国际课程教师课程领导力提升》为题作主旨报告。

林秀艳副校长以“国际课程教师”“教师课程领导力”“领导力提升”三个连环相扣的关键词展开报告内容。首先,林校长基于调研数据分析,详细介绍了海淀区国际课程教师的整体师资情况,并提出海淀区国际教育发展大背景下,海淀区国际课程教师面临的问题与发展机遇,提出这就是为什么此次会议以“面向未来的国际课程教师课程领导力”为题;同时,林校长基于“素养导向”“育人为本”的培养目标建构起内容、活动、评价相关关联的课程模型,探讨学生核心素养的培养路径。在此基础上,提出教师研修课程开发与实施的模型,形成教师课程领导力的提升路径;最后,林校长就国际课程教师课程领导力提升,从政策分析,到海淀区教研开展的内容设计、“5+M+N”的实施策略进行了深入浅出的思考,给出了海淀区国际课程教研“十四五”期间的整体谋划。

海淀区教师进修学校林秀艳副校长作主旨报告

专题报告

北京市二十一世纪国际学校杨晓辉老师以“国际课程教研助力教师的成长”为题谈了自身发展的体会与经验。杨老师首先介绍了海淀区国际课程教研对自己成长的助力。海淀区国际课程以“5+M+N”教研课程体系化开展,帮助老师们解决课堂教学中的问题与困惑,同时,针对不同教师的需求,既有面向全体教师的教材教法分析、研究课等专业必修(5)课程,也有针对发展需求不同、发展阶段不同教师的项目化专业必选(M)课程,以及针对不同群体或者普适性讲座、论坛、沙龙等形式的选修(N)课程。这些门类多元、形式多样、理论与实践一体的研修活动的开展有力地提升了自己和老师们的课程领导力。而且,区级教研平台的搭建,促进了学校内学科课程教研的整体推进,形成区、校两级的大小教研体系的共生循环。

北京市二十一世纪国际学校杨晓辉老师作专题报告

首都师范大学附属中学的连辉老师作了题为“社会主义核心价值观进课程”的专题分享,从任课教师在数学课堂中如何开展社会主义核心价值观的融入,详细地分享了自己的经验。为谁培养人?培养什么人?怎样培养人?这三个问题是我们培养新时代社会主义建设者和接班人必须回答的问题。作为一名从事国际教育的数学教师,从课程价值观教育入手进行了学科知识育人、学科文化育人、学科活动育人和教师人格育人等四方面的尝试,用实际行动回答了上述三个问题。连老师带领首都师范大学附属中学国际部数学组的老师们开始形成课堂到活动、内容到项目、教学到成果等多方面的研究探索,形成的经验与成果已从数学组开始辐射到学校,开始有效改变教师们的学科课程观。

首都师范大学附属中学连辉老师作专题报告

国际课程教学设计与微课资源评比结果通报

海淀进校国际课程教研员李辉介绍了海淀区国际课程教学设计与微课资源评比的开展情况,通报了评比结果。

海淀区国际课程第一届微课资源两项评比活动从2020年11月开始,教学设计比赛从2021年4月开始。两项活动参与面广:共有中外合作办学项目校17个学科集体参与;成果质量高:微课资源评比参与73项,获奖49项,获奖率67%;教学设计比赛有115项,获奖79项,获奖率69%。指向育人:教师所报微课资源与教学设计能很好地从课程目标、内容、实施等层面体现学科育人目标。

海淀区国际课程微课资源与教学设计两项评比将延续下去,两年一届,从活动的视角促进教师的教学改革与资源建设。

海淀进校国际课程教研员李辉老师通报教学设计与微课资源评比结果

总结讲话

海淀区教委国际交流与合作办公室郝萍科长以《持续推进区域高中中外合作办学项目品质提升》为题作总结讲话,指出推进中外合作办学项目,首要一点是“坚持立德树人”,即中外合作办学必须坚持社会主义办学方向,坚持立德树人,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。近年来,海淀区已形成很好的国际教育工作机制,行政牵头、教研科研引领、学校主体实施。未来,海淀区中外合作办学项目,将继续坚持“规范办学,质量发展”的主题,坚持办学宗旨,加强对学生进行爱国主义教育。海淀区将搭建更多互学互鉴、合作发展的契机和平台,在区、校两级形成中外合作办学项目实践研究的发展共同体,使中外合作办学项目稳健、高质、内涵发展。同时,将项目的优质资源面向全区开放共享,让更多学校借鉴分享,以国际教育促进学校、区域教育的现代化发展。

海淀区教委国际交流与合作办公室郝萍科长作大会总结发言

教学展示

教学展示环节,数学、物理、生物、化学、英语五个分会场同时进行,通过课堂教学展示、授课教师说课、专家点评,为与会者带来面向未来的国际课程教师课程领导力教育教学成果。

数学分会场

北京二十一世纪国际学校刘嘉硕老师以《样本均值的抽样分布》为题进行了数学学科教学展示。

北京市二十一世纪国际学校刘嘉硕老师教学展示

刘老师从实际问题出发,创设了数学实验的情景,让所有的学生通过掷骰子,计算样本均值,模拟出样本均值的分布,然后用计算机产生随机数的方式得到大量的容量相同的样本,并画出样本均值的抽样分布图,归纳出样本均值的抽样分布,近似正态分布,进而体验到中心极限定理。刘老师用统计学的思想方法解决问题这一过程,借助数学建模的过程与方法,着力培养学生直观想象、逻辑推理、数学运算等数学核心素养。

北京师范大学王颖喆副教授进行了点评,指出,本节课整体落实了AP课程核心素养,促进了学生数学建模与逻辑推理能力的培养,帮助学生体会数理统计体现的数学思想。建议:

1.教学的开展要关注学生的深度学习。第一,要确立单元学习主题和目标;第二,要立足于数学的学科特点,基于对学生理性思维的培养,设计挑战性任务,展开深入的深度学习活动,培养学生独立性、创造性、批判性思考;第三,要开展持续性评价,教师及时给予反馈和指导。

2.教学的目的是促进学生优秀成长。本节课体现了学生完整的学习过程,关注并培养了学生能力。接下来需要思考如何引导学生深入开展问题探究,如何帮助学生实现学科素养的内化,切实促进学生全面发展。

北京师范大学王颖喆副教授点评

物理分会场

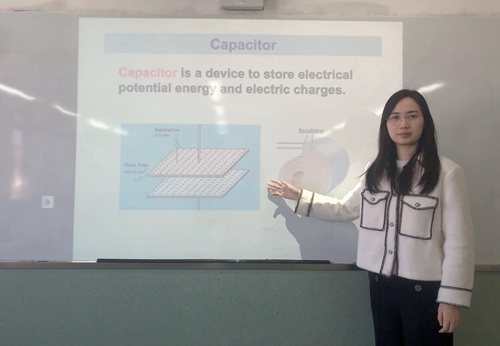

物理学科分会场由人大附中西山学校肖雁琴老师以《基于深度学习的电容器充放电实验探究》为题,进行了现场课展示。

人大附中西山学校肖雁琴老师授课

课堂以学生为中心,以培养学生在科学思维、实验探究能力、科学责任与态度方面的能力、素养、情感等为目标,采用提出问题导入新课、实验探究构建新知、学以致用解决问题等教学环节,引导学生基于真实情境,掌握电容的充放电特性与生活中的实际功能。教学尊重知识学习、认知发展的序列,构建概念的理解层级,帮助学生逐渐形成探索自然的内在动力。

北京师范大学教授、博士生导师李春密对本次现场课进行点评。李春密教授指出,本节课的突出亮点是:1.注重了情境的创设,激发学生的兴趣;2. 突出了问题引领;3. 重点、难点明确,教学过程主线清楚;4. 实验探究过程完整,培养学生创新思维;5. 强调学校方式的多样化,体现了学生的主体性和知识的生成;6. 加强了知识的应用对于实际问题的解决。

北京师范大学教授李春密教授点评

生物分会场

北京市十一学校的丁贯乔老师以《基因的表达》为题进行了教学与说课展示。

北京市十一学校丁贯乔老师教学展示

丁老师从最近刚爆发的“奥密克戎”变异株的新闻,引导学生思考其与“德尔塔”株相比,为什么Spike基因突变更多的“奥密克戎”更危险,从而引出基因通过表达产物蛋白质决定性状的课题。教学过程层层递进,引导学生在独立思考、小组研讨等方式中深度学习,培养学生生命观念、科学思维以及科学探究能力。

首都师范大学张颖之副教授充分肯定了丁贯乔老师的教学设计与实施:1.课程逻辑和结构清晰,核心概念贯穿整节课程;2. 通过设计活动引导学生表达本节课的核心概念-中心法则,课程首尾呼应;3. 以学生为本,关注学生的学习过程,较好的完成了本节课的教学目标,课程结构紧凑。

首都师范大学张颖之副教授点评

化学分会场

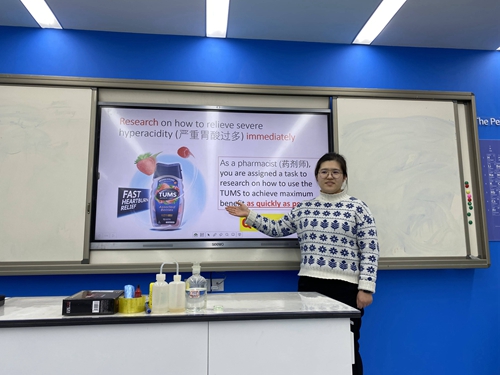

北京市二十一世纪国际学校龙洋老师以《影响化学反应速率的因素——接触面积、温度、浓度》为题进行教学展示。

北京市二十一世纪国际学校龙洋老师教学展示

龙洋老师这节课,内容呈现环环相扣,体现出化学学科特点,知识来源于生活,又将服务于生活。教学从治疗胃酸的药物开始引入,创设了真实的问题情境,吸引学生基于知识,探究实际问题的解决。在实验活动环节,给学生充分的自由和发挥空间,让学生在探究中提炼出控制变量的基本思想,总结出影响化学反应速率的因素。在交流展示环节,又进一步丰富学生的认知。在结尾部分,又将此内容带入到生产生活中,进一步体现化学学科的意义。

北京市教育科学研究院乐进军副教授对本节课进行了深入点评,认为本节课主体是实验探究,但又不止如此,老师引导学生从宏观现象走向微观模型建构,提升学生从证据推理和模型认知的角度,用碰撞理论,理解影响化学反应的因素。本节课充分体现了以素养为本的教学,在真实问题情境下,开展实验探究,激发了学生的化学兴趣,并且促进学习方式的改变,培养了学生的创新精神和实践能力,体现了学生的科学态度和社会责任。

北京市教育科学研究院乐进军副教授点评

英语分会场

北京市二十一世纪国际学校史旭楠老师就欧·亨利的《警察与赞美诗》为题进行教学展示。

北京市二十一世纪国际学校史旭楠老师教学展示

史老师借助思维导图和小组合作开展主题活动教学,通过情节和语言思维导图,识别出黑色幽默在小说情节发展和语言上的运用,体验黑色幽默的写作表达,突出黑色幽默的强烈对比下的“笑中带泪”,最后借助写作作业,让学生自我完成“黑色幽默”隐喻的主题升华。

北京教育学院李宝荣教授就史老师的课基于课程要素逐一进行了点评。1.教学很好地体现了语言和思维品质的培养与综合发展的目标;2.结合小组学习,教师搭建脚手架的教学方法,充分给予了学生实现合作表达的可能;3.对如何培养学生的阅读能力给出了几点适用性的建议:学生表达如果有相互倾听评价、语言互动交流的过程应更有助于学生自主学习的发生。

北京市教育科学研究院李宝荣教授点评

海淀进校国际课程教研将致力于学生为中心,以课程为抓手,不断优化教师研修体系,持续助力国际课程教师领导力提升,助力海淀区国际教育的发展。

工作动态

工作动态

当前位置:

当前位置: