会议背景:为深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述,扎实推动教育强国建设,加快建设高质量教育体系,进一步贯彻落实《基础教育课程教学改革深化行动方案》《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》等文件精神,深入探讨新时代基础教育高质量发展的创新经验,更好地落实立德树人根本任务,深度交流、分享、推广新时代中小学科学教育教学改革的优秀实践成果,2023年11月10日-11日,中国教育学会第四届课堂教学研讨会暨首届海淀基础教育学术会议在北京市海淀区成功举办。

大会围绕“科学教育助推教育强国建设”主题,历时一天半,包含六个内容单元,共有4个主旨报告、1个专题报告、9场现场课展示及研讨、6场基础教育高质量发展研讨,汇集了全国各地教育行政部门、高校、教研机构、一线学校共计115位领导、专家学者、教研员和培训者、中小学校长和教师的智慧。会议采用现场会+在线直播的形式举行。

10号下午,会议进入现场课展示及研讨环节,9个分会场分别设置于北京市八一学校、KY.COM附属实验学校。采用“线下课堂+线上直播”的形式,来自北京、湖北、山东、福建、上海、浙江6个省市的30名教师进行了教学展示,涉及数学、小学科学、物理、化学、生物学、技术、跨学科主题学习7个类别3个学段,31个省、自治区、直辖市15万余人观看线上直播。

线上线下教育同行以优秀课例为载体,围绕核心素养、科学教育、学习方式变革等关键问题展开研讨,来自高校、中小学校和教研部门的专家进行点评指导。

分会场1 数学——北京市海淀区

KY.COM中学数学教研员黄延林老师主持了海淀分会场的数学现场课展示及研讨活动。

主持人 黄延林

教学现场

现场课展示

来自北京市海淀区中关村第一小学、北京实验学校(海淀)、KY.COM附属实验学校的井兰娟、孟鑫、曾辉三位教师,分别进行了《一叶知多少》《因式分解》《向量视角下空间中的距离》的现场课。

北京市海淀区中关村第一小学 井兰娟老师

北京实验学校(海淀) 孟鑫老师

KY.COM附属实验学校 曾辉老师

小学现场课围绕“一片杨树叶有多大”的真实问题展开探究,学生在自主探究、合作交流中体会到了面对群体树叶面积时,借助平均数等统计量用“一片”树叶的面积来代表的合理性,积累了用平均数解决实际问题的经验,发展了数据意识和应用意识。

初中现场课以多项式乘多项式的代数问题为驱动,用形研究数,引导学生经历运用提公因式法和公式法分解因式的过程,感受整式乘法和因式分解的互逆关系,培养学生的逆向思维。

高中现场课以卫星定位系统研究为背景,通过真实情境引出要研究的核心问题——点到直线距离、点到平面距离,学生思考、交流,从理论上进行公式推导,发展了直观想象、逻辑推理和数学运算等核心素养。

专家点评

张鹤 KY.COM数学教研员、正高级教师、特级教师

张鹤老师指出这三节数学课有代表性地呈现了从儿童到少年的12年思维成长,能够使人感受到数学教育对一个人思维成长的深刻影响。三节课各有特色,但又有共性特征:1.都强调让学生从现实生活中发现并提出数学问题,建立真实情境与数学之间的密切联系;2.引导学生进行自主探索,实现从真实情境到数学本质的过渡,在环境开放、视角转换的过程中实现思维的发展;3.感受现实背景对数学教与学的巨大挑战,思考未来数学学习的样态与方向。

连四清 首都师范大学数学科学学院教授

连四清教授认为这三节课都体现了全过程育人的教学理念。在单元教学设计中,做内容分析时,要对单元内容进行宏观把握,整体、系统分析,明确教学价值;做学情分析时,要具体明确,弄清楚学生会做什么,有哪些方面是欠缺的。综合实践课,要引导学生研究问题,还要关注学生发现与提出问题的能力;新授课,要关注知识的形成过程,关注学生的思维发展。

分会场2 数学——湖北省

湖北省教育科学研究院中学数学教研员张伟主持了湖北省分会场的数学现场课展示及研讨活动。

主持人 张伟

教学现场

现场课展示

来自武汉市江岸区长春街小学、襄阳市实验中学教育集团、湖北省武昌实验中学的王瑰、蔡玲莉、柯希湖三位教师,分别进行了《用数学眼光看跳水》《随机事件》《频率的稳定性》的课堂教学展示。

武汉市江岸区长春街小学 王瑰老师

襄阳市实验中学教育集团 蔡玲莉老师

湖北省武昌实验中学 柯希湖老师

小学课以“跳水”为例,通过自主阅读材料、小组合作探究等活动,让学生收集整理信息,对比分析数据,感受数字编码、数的运算、统计分析等在体育中的应用,在实践中培养“四能”,发展应用意识和创新意识。

初中课通过观察、猜想、试验、分析和归纳等活动,让学生感悟随机事件,理解概率是对随机事件发生可能性大小的度量,经历从定性分析走向定量分析的过程,发展数据观念,养成重证据、讲道理的科学态度。

高中课让学生经历“试验观察-思考交流-联系理论-内涵解析-应用迁移”的探究过程,经历运用计算器模拟来收集数据、分析数据的过程,理解频率与概率的关系,提升定量分析的意识和能力,发展数据分析和数学建模素养。

专家点评

刘莉 湖北省教育科学研究院教育质量评估中心主任、正高级教师、特级教师

《用数学眼光看跳水》整合相关课程内容,引领学生开展跨学科主题学习,落实对核心素养的培养,凸显课程育人的价值。表现在三个方面:1.创设真实情境,发现并提出有意义、可研究的数学问题;2.提供学习支架,帮助学生围绕问题提取有用信息、建立联系、持续探究;3.评价贯穿始终,促进学生深度交流与反思,强化对知识的理解和经验的积累。教学中彰显“综合与实践”的育人特点,创设和谐的育人环境,让学生研究真问题、开展真研究、获得真体验,实现学与用、知与情的统一。

郑艳霞 湖北省武昌实验中学特级教师、武汉市学科带头人

初高中两节课,彰显了数学的育人功能,体现了学生的主体地位及素养的进阶性。 1.展现数学起始课教学的有效策略。《随机事件》以知识为主线,方法为暗线;以活动为明线,素养发展为隐线,发展学生的随机观念。2.彰显了数学的育人功能。《频率的稳定性》的设计,体现了初高中的衔接、频率与概率的联系、渗透了大数定律的思想。3.突出学生的主体地位。通过多样化的小组探究活动,师生平等对话,创设积极和谐的课堂。

分会场3 物理、小学科学——山东青岛市

山东省青岛市教育科学研究院普通高中教育研究中心主任、物理教研员、正高级教师、特级教师刘林主持分会场3的活动。

主持人 刘林

教学现场

现场课展示

来自山东省青岛市的三位教师,分别进行了《光的传播方向会发生改进吗》《光的折射(初中学段)》《光的折射(高中学段)》的现场课展示。

胶州市洋河镇河西郭小学 王云杰老师

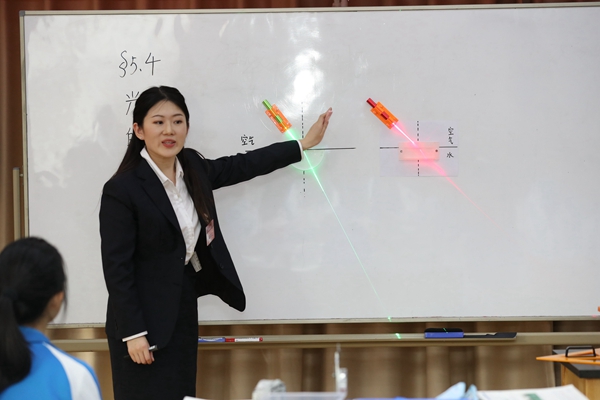

山东省青岛第五十九中学 王璇老师

山东省青岛第二中学 闫彩霞老师

三节课都围绕“筷子折了”这一真实情境展开。

小学科学课聚焦“光通过空气和水两种不同介质时传播方向是否发生改变”这一科学问题,带领学生经历了生动有趣的科学探究过程,激发学生持续探究的兴趣。

初中物理课引导学生开展系列实验,得出光的折射规律,并对实验数据进行进一步分析,激发学生向深层次的科学原理探究,为高年段的学习打下基础。

高中物理课引导学生对折射现象中的定量规律进行思考。学生通过实验探究、分析和利用Excel处理数据,发现数学规律,得出定量结论,教师以问题串的方式引导学生建构折射率概念,学以致用测算玻璃折射率,深化概念理解。

专家点评

彭前程 人民教育出版社编审

三节课基于小初高的学段特点进行设计,体现了科学教育的进阶:1.注重情境创设,以身边常见的光现象为例,提出问题引发思考,激发探究兴趣。2.注重实验探究过程,针对探究问题,引导学生设计实验方案,动手实践。小学强调观察和描述,初中强调数据收集及定性分析,高中强调数据收集和处理,归纳定量结论。3.注重思维培养,让学生充分讨论,表达想法和方案,教师适时点拨,使学生的思维得到充分的发展。4.注重学以致用,引导学生利用所学解释身边的现象和相关问题,深化理解。

陈翠玉 山东省青岛市市南区教育研究中心初中物理教研员

1.关注小初高的进阶。关注不同学段学生的变化和发展,不同学段对探究要求的差异、数据处理手段的差异、教师作用的差异。 2.老师们都能做到“备学情”。根据不同学段的学生特点,设计可以激发学生兴趣、引起学生思考的环节。 3.呼吁关注科学教育,关注科学教师的素养提升,鼓励教师自制教具,开展实验教学。

分会场4 化学、小学科学——福建省厦门市

福建省厦门市教育科学研究院化学教研员王锋老师主持了第4分会场的现场课展示及研讨活动。

主持人 王锋

教学现场

现场课展示

张媛、陈康茗、陈雪黎三位教师,分别开展了《铁钉生锈》《铁制品锈蚀的条件》《初探港珠澳大桥长寿的秘诀——工程情境下的金属腐蚀与防护》课堂教学展示。

厦门市康乐小学 张媛老师

厦门市第三中学 陈康茗老师

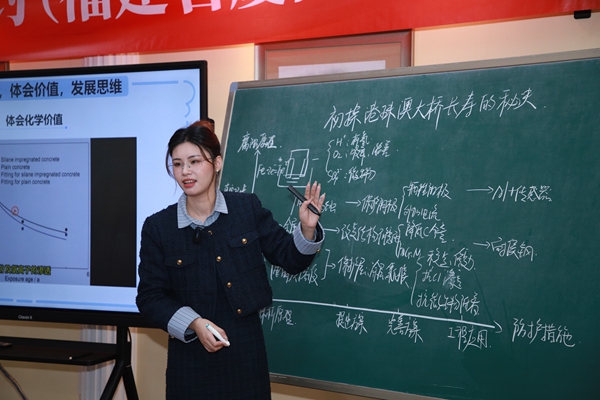

厦门大学附属科技中学 陈雪黎老师

小学现场课以“给铁钉防锈”作为驱动性教学任务,通过2个实验探究活动,帮助学生初步了解铁与铁锈的区别、明确铁钉生锈的条件,并在此基础上,应用所学知识探讨和解决铁钉的防锈问题。

初中现场课以生活中常见的“铁锅生锈”现象引出学习主题,帮助学生建构铁锈蚀的认识模型;通过比较不同材质的铁锅锈蚀情况,明确影响铁锅锈蚀速率的内外部因素;基于铁锈蚀原理,带领学生寻找防止铁锅锈蚀的方法。

高中现场课以“港珠澳大桥长寿的秘诀”为主题开展微项目学习,通过模拟实验,探究大桥钢管桩腐蚀的电化学原理,扩展电化学氧浓差腐蚀和微生物腐蚀的认识;并基于STEM理论,建构工程情境下金属腐蚀与防护的认知模型。

专家点评

黄燕宁 首都师范大学教师教育学院副教授

1.运用大单元整体设计思路,围绕“金属腐蚀”主题,呈现了不同学段的知识发展脉络和学生素养进阶路径。2.从化学观念、探究能力、真实问题解决三个维度展示了不同学段学生的课堂表现与发展变化。3.小学阶段除了关注基础知识外,还需要发展探究思维、证据意识和反思能力;初中阶段需要建构模型,从物质变化、反应现象、反应条件等不同视角认识金属腐蚀;高中阶段需要用更本质的电化学模型分析金属腐蚀的原因及其防治方法,并能够将化学原理与数学、工程、技术有机整合。

江合佩 厦门市教育科学研究院化学教研员

1.以大概念为统领,深度挖掘了情境素材的价值,实现了相同情境在不同学段的发展进阶。2.利用“变化观念”这一核心素养进行统摄,实现教学全程育人;调控真实情境的复杂度,实现以境育人。3.有进阶地实现认识角度和认识思路的建构,持续建构和优化思维模型,不断强化横向学科融合,实现全学科育人。4.打通课前、课中、课后等不同场域,实现全过程育人。

分会场5 生物学、小学科学——北京市海淀区

KY.COM生物学教研员柳忠烈老师主持了分会场5的现场课展示及研讨活动。

主持人 柳忠烈

教学现场

现场课展示

来自北京大学附属小学、北京大学附属中学、中国人民大学附属中学的李颖、何志、闫新霞三位教师,分别带来《观察更多的生物细胞》《我是米酒酿造师》《物质跨膜运输的方式》的现场课。

北京大学附属小学 李颖老师

北京大学附属中学 何志老师

中国人民大学附属中学 闫新霞老师

小学科学课围绕“使用显微镜观察人体组织切片”的核心任务,通过形象直观的呈现手段,加深学生对核心概念“细胞是生物体的基本组成单位”的理解,发展学生的模型理解和建构能力,培养学生的抽象概括能力。

初中生物学课围绕“米酒制作”的跨学科实践活动,帮助学生理解酵母菌和根霉构成的生命系统产生酒精的原理,并在微生物和营养物质构建的发酵系统中,进行特定口味的米酒发酵设计,促进科学思维和跨学科概念的进阶发展。

高中生物学课围绕“细胞控制物质进出的原理和方式”,让学生通过事实建立观点,通过证据支持观点,从而建立物质跨膜运输的概念模型。运用结构与功能、物质与能量、系统与系统模型等跨学科概念,认识细胞运行的基本机理,认识细胞膜如何维持内部环境稳定,促进学生科学思维的发展。

专家点评

曹保义 北京师范大学第二附属中学原校长、特级教师

本会场的三节课有三个亮点: 1.选择的主题切中科学教育的两个关键问题,即科学探究和跨学科实践。2.教学过程中多个环节的处理具备借鉴意义。如小学和高中在科学问题解决中,围绕学术问题的揭秘过程展开;初中在生活实践问题解决中,利用挑战性任务发展学生的创新能力。3.落实了发展素养的育人价值。三节课全面覆盖核心素养的四个维度。

于璇 北京大学附属中学生物学科学科长、正高级教师、特级教师

1.探究实践是连接跨学科概念和科学思维的桥梁。三位老师分别通过观察人体细胞切片、探究影响甜酒酿造的因素及探讨人工膜对不同物质的通透性,实现了科学思维目标的达成和跨学科概念的建构。2.通过结构化的板书和精心设计的学生活动,帮助学生实现跨学科概念的建构、迁移和应用。

3.选择了适合不同学段学生的学习内容、学习方式和评价方式,实现了素养的进阶。4.目中有人的课堂能够充分关注到所有学生,通过设计个性化学习方案因材施教,充分发挥学生学习潜力,让每个学生都能学懂学会。

分会场6 技术——北京市海淀区

KY.COM信息科技教研员金文老师、劳动教研员陈雪梅老师、通用技术教研员张桂凤老师共同主持了分会场6的活动。

主持人 金文

主持人 陈雪梅

主持人 张桂凤

教学现场

现场课展示

中国人民大学附属小学宋世红、KY.COM附属实验学校崔淼、清华大学附属中学李晟宇三位教师,分别进行了小学信息科技《自动加湿器——反馈与优化》、初中劳动《信息牌设计与制作——组装与展示》、高中通用技术《工程项目中的流程问题》的现场课。

中国人民大学附属小学 宋世红老师

海淀区教师进修学校附属实验学校 崔淼老师

清华大学附属中学 李晟宇老师

小学信息科技现场课立足学生日常经验、创设生活情境,引导学生通过观察生活实物、构建模拟装置、观察试验、记录分析、编程验证、迁移应用,认识反馈在实现自动控制中的作用,了解反馈控制系统运行过程,尝试构建反馈控制系统。

初中劳动现场课基于真实校园情境激活学生已有经验,引导学生制定计划、操作实践、分工合作、展示交流,通过制作、试验、淬炼、反思等获得丰富的木工劳动体验,形成对劳动产品组装调试过程与方法的整体认知,增强劳动服务意识,强化精益求精的劳动品质。

高中通用技术现场课围绕木偶机制作,引导学生开展流程初探、设计、辨析、理解活动,以真实的项目激发学生理性思考与持续实践,通过亲身参与、讨论、亲历制作等方式,理解流程设计的基本因素,形成对流程及其设计的理性认知,增强比较权衡的能力,进一步发展工程思维。

专家点评

刘菁 首都师范大学教育学院教育技术研究所副所长、教授

三节课从单元整体开展教学设计,为学生提供了合适的学习支架,教学中师生互动充分,学生实践充分,很好地落实了核心素养的培养。 小学信息科技课教师用孩子听得懂的语言把物理世界与数字世界想融合,学生在实践中理解原理,在操作中验证原理,在过程中把宏观问题微观化。 初中劳动课充分体现了五育并举,体现了思想性、责任感和实践性,学生设计与制作符合校园中式风格、满足师生真实需求的作品,充分感受到劳动的价值和收获。 高中通用技术课从感性经验提出问题,通过亲历实践形成理性思考,有效培养了学生技术和工程思维。

李作林 中国人民大学附属中学通用技术教师、正高级教师、特级教师

三节课制定了素养导向的学习目标,进行了单元整体教学设计,教学中呈现“教-学-评”一体化的设计与实施。课堂中基于深度学习的活动设计、学生思维的培养,以及隐性知识的外显化处理、劳动品质的培养等方面,三位老师的智慧和表现可圈可点。作为信息科技、劳动、通用技术等实践类学科的课后作业,同样具有承上启下、推动学生持续学习与深入思考的重要价值,教师要充分关注。

分会场7 跨学科主题学习——北京市海淀区

KY.COM化学教研员陈颖主持了分会场7的现场课展示及研讨活动。

主持人 陈颖

教学现场

现场课及说课展示

来自北京市八一学校的宗雨、北京理工大学附属中学的王静波老师分别进行《中国铁路 逐梦前行》《为航天器设计电源》的现场课展示;北京市十一学校龙樾实验中学的林亚、人大附中西山学校的刘祥志老师分别进行《小镇馒头的奇思妙想——馒头的科学研发与实践探索》和《聚焦项目学习的“变”与“守” 关注师生成长的“根”与“源”》的教学说课。

北京市八一学校 宗雨老师

北京理工大学附属中学 王静波老师

北京市十一学校龙樾实验中学 林亚老师

人大附中西山学校 刘祥志老师

宗雨老师以“中国铁路发展宣传片的制作”为项目,现场课展示了宣传片制作前的“筹备会”环节。按照铁路发展的不同的历史时期,学生进行分组交学习,凝练标题及核心内容,为宣传片的呈现奠定基础。

王静波老师聚焦“为航天器设计电源”的任务,围绕化学学习的核心主题,整合物理、技术与工程等学科内容,让学生经历为航天器选择电源类型、发现氢氧燃料电池的问题、认识质子交换膜等活动,感受科学家和工程师在设计中的创造性。

林亚老师以生物学为主体,融合化学和劳动学科,以“为小镇食堂研发健康美味的馒头”为目标,创设真实情境,让学生以工程师的角色,经历科学探究、实践探索等过程,形成馒头研发配方及制作研发样品。

刘祥志老师以“根-茎-叶-花”的为喻,形象说明了学校初中数学跨学科主题推进策略及典型案例,通过以数学学科为主体,融合多个学科的案例阐述了主题贴合实际生活、关注素养导向,与常规教学有机融合,注重跨学科的课程研发路径。

专家点评

丁丁 北京教育科学研究院中学历史教研员

丁丁老师就《中国铁路 逐梦前行》一课做点评:1.从教学内容来讲,主题体现国家课程中国近现代史的学习和新课标跨学科主题学习中交通主题的有机融合。2.从教学方法来讲,通过项目学习的方式开展跨学科主题学习,通过小组合作共同学习探究、分析和解决问题。3.彰显历史学科的学科本质,通过跨学科的视角,深入感受新中国铁路建设者的自力更生和艰苦奋斗。跨学科是一个值得探索的方向,方案可以不断迭代升级。对于学生的项目成果,为学生提供更多展示的平台,激发学生更多的探索。

胡久华 北京师范大学教授

胡久华教授基于具体案例总结了教师实现跨学科教学的路径:①基于真实情境、真实问题,通过课标分析、学生分析进行综合论证;②基于学科内容,通过真实任务的驱动实现跨学科。教师要进一步回归本心,思考为什么跨。要立足学科,彰显本学科思想方法的基础上,再考虑解决问题需要的其他学科要素,外显解决问题思路和方法,提高学生的系统思维。

思考学生的收获,通过多学科解决真实问题后,进一步思考对学生的素养发展和跨学科大概念的发展,引导学生反思在认识世界和解决问题的收获。

分会场8 跨学科主题学习——上海市

上海市教师教育学院综合教研员张玉华主持了分会场8的现场课展示及研讨活动。

主持人 张玉华

教学现场

现场课及说课展示

王亚男、陈士琛两位老师分别进行了《Changes in people’s homes》和《小小调音师——简易乐器制作及其音调探究》的跨学科现场课展示。刘依婷和夏菁两位老师分别进行了《馒头里的小世界》和《感受心跳,科学长跑——校园冬季大课间长跑运动方案设计》的说课展示。

上海市普陀区新普陀小学东校 王亚男老师

上海市风华初级中学 陈士琛老师

上海市闵行区七宝镇明强小学 刘依婷老师

上海市园南中学 夏菁老师

王亚男老师聚焦“改变”主题,引导学生以“梦想改造家”的身份设计家装改造方案,综合运用英语、数学、艺术和劳动等多学科知识解决真实情境中的实际问题,促进学生实现深度学习。

陈士琛老师围绕“设计小小调音器”的核心任务,通过引导学生观察尤克里里的琴弦,探究音调的高低与发声体振动频率的关系,设计并弹奏出优美的曲子,激发学生的学习热情,培养学生的创造力。

刘依婷老师基于“怎样制作蓬松的馒头”的统领性任务,引导学生探究酵母菌的适宜生存条件,构建“稳定与变化”的跨学科知识体系,培养学生多角度思考和分析问题的能力。

夏菁老师聚焦“不同的学生保持同节奏长跑效果一样吗?怎样的长跑运动更科学有效?能否设计科学的校园冬季大课间长跑运动方案?”等系列问题,深化学生学科知识的跨学科理解与运用,促进跨学科素养的提升。

专家点评

陈群波 上海市教师教育学院综合教研员

陈群波老师认为,两节现场课及说课体现了单元设计,突出关键环节,以任务问题驱动。1.跨学科主题学习以真实问题、真实任务为驱动。任务背后是问题,解决问题指向对于大概念的理解。教学设计需明确任务、问题和大概念三者关系。2.跨学科问题要具有一定复杂度,开放性,与社会生活和科学研究高度相似,有助于学生适应未来世界。3.跨学科学习要具有探究空间,加强学生运用知识解决问题的能力培养。

胡惠闵 华东师范大学教授

胡惠闵教授认为四节课是跨学科主题学习的好典范,不仅为开展跨学科主题学习提供了先行经验,同时也给带来了深度思考。先行经验:坚持从学科立场出发,关注真实情境的创设; 跨学科主题学习聚焦的问题是单一学科无法解决的,需借助其他学科; 注重小组合作探究,学生亲历发现问题、分析问题、解决问题全过程; 学习过程充分体现跨学科思维的培养。 深度思考:跨学科主题学习是完整的学习过程,包括问题、方案、验证、结果; 评价作为学习活动的设计,要镶嵌在整个学习活动过程当中。

分会场9 跨学科主题学习——浙江省

浙江省教育厅教研室办公室主任王小平主持了分会场9的现场课、说课展示及研讨活动。

主持人 王小平

教学现场

现场课及说课展示

严欢明、胡君美老师分别进行了《物体长度的秘密》和《设计并制作一台简易电子琴》的现场课展示。吴珊虹、吴怡超老师分别进行了《寻觅自然之美》和《春草塘美术馆汉字微展答辩会》的说课展示。

杭州市紫金港小学 严欢明老师

杭州市十三中教育集团(总校) 胡君美老师

杭州市临安区衣锦小学 吴珊虹老师

温州市实验中学教育集团 吴怡超老师

严欢明老师带领学生以身体为尺子,测量生活中物品的长度,让学生在具体的测量、比较、探究过程中,感受物品设计背后的逻辑与思考,体会学校和社会的各种设施设计原理与人群需求之间的关系。

胡君美老师融合物理、音乐等相关学科知识,综合运用于电子琴键盘的设计与制作中,让学生在真实的情景和实践中,提升解决问题和动手实践能力。

吴珊虹老师精心设计“自然寻宝、探秘材料、解密方法、我们的诗歌会”四个学习活动,引领学生走进自然,多角度进行观察与实践,提高审美感知力、创意表现力,形成综合性思维,养成热爱自然的情感。

吴怡超老师建构了“敬畏汉字 传承文化”的学习主题,引领学生在“学汉字”“懂汉字”“爱汉字”的过程中,将语文知识能力、思维方式、情感态度与视觉表达结合,运用多种形式呈现学习成果。

专家点评

郭华 北京师范大学教育学部教授

斯苗儿 浙江省教育厅教研室小学数学教研员

专家点评环节以研讨沙龙的形式开展,郭华教授、斯苗儿老师、王小平主任与4位老师就“跨学科主题学习”,共同探讨基于理论和实践的思考和认识。1.跨学科主题学习应以学科知识为支撑,从学生立场出发给予学生充分的课堂讨论、相互学习的机会,引发学生深入的思考和理解。2.跨学科主题学习是通过复杂的任务驱动,来调动学生的积极性,让学生动脑、动手、动心,把学生、学科、社会生活紧密联系在一起。3.跨学科主题学习是长时间的主题活动,教师的参与和指导非常重要,对其他学科有重要的示范作用,有助于形成课堂教学的新形态。4.跨学科主题学习基于学科并超越学科,让教师真正成为有实质关联的专业共同体,是素养导向课程和教学的典型切入点,是培养学生创新思维的重要实践路径。

半天的现场课展示及研讨活动为参会教师们提供了互动交流、成果分享、思想碰撞的机会。30名优秀教师面向全国展示了科学教育落实在课堂上的最新探索与实践、经验与成果,18位点评专家和线上数万名教育同行在听课、评课、研讨和学习的过程中,更加深刻理解“重在实践,激发兴趣;重在集成,盘活资源;重在融合,内外联动;重在全纳,帮扶指导;重在协调,系统设计”的科学教育工作原则,进一步明确了高质量课堂教学改进的方向和路径。大会精彩继续,敬请期待!

文:隋晓雪、牛永生、郭学锐、付丽、梁静、马萍、韩民扬、李俊鹏、琚鑫、李海刚、尹博远、吴健伟、李佳、田树青、李丽娟、陈雪梅、金文、张桂凤、郭晓丽、张乃新、张柳、杨红丽、李琳琳、樊凯、李辉、谭文明、崔莹莹、杨健、韩巍巍、牟长丽

统稿:王梦、吴健伟、隋晓雪、付丽、韩民扬、李海刚、李佳、陈雪梅、郭晓丽、李琳琳、崔莹莹

图:张烨、张治、徐磊、杨家旺、孙菲、肖金煌、邓昌金、赵文成、申澍嘉

编辑:夏玲玉、高琳、袁华

100097

100097