活动背景

2018年,KY.COM(以下简称海淀进校)成为教育部“国培计划”中小学名师领航工程培养基地,作为14个培养基地中唯一的教师研修机构,海淀进校对如何促进特级教师和正高级教师从优秀的“专家型教师”走向卓越的“教育家型教师”,从培育机制、研修课程、培训方式等多方面进行了探索和创新。2021年9月,11名学员顺利结业。五年时间,学员深度研修,积极实践,勇于探索,带领教师团队和工作室成员取得了丰硕成果。

为全面总结首期名师领航海淀进校基地成果,促进教育家型卓越教师再突破、再发展,7月2日,海淀进校基地举办了首期名师领航工程海淀进校基地总结暨名师工作室发展论坛,教育部“国培计划”中小学骨干教师培训项目办罗容海副主任,中国教育学会副秘书长、海淀进校罗滨校长,中国教育科学研究院教师发展研究所卿素兰研究员,西北师范大学李瑾瑜教授,北京教育学院余新教授,以及首期名师领航海淀进校基地导师、学员,海淀进校教育集团、海淀进校对口支持地区名师工作室主持人,海淀区名师工作站组长和导师通过现场和线上的方式参加了活动。

会议现场

会议由海淀区教师进修学校副校长林秀艳主持。

林秀艳副校长主持会议

短片

活动首先播放了短片《参与式赋能型“A-U-S”卓越教师培育的海淀行动》,用温暖的视角全面回顾了学员三年研修历程,讲述了基地三年的研修活动和成果。

回顾和总结成果

申军红副校长汇报

海淀进校申军红副校长以《领航—教育家型卓越教师培育的海淀模式》为主题,从研修历程、特色亮点、学员成果三个方面,全面回顾了首期名师领航海淀进校基地学员的研修过程。海淀进校基地精准调研学员需求,系统规划研修课程,创新研修机制和方式,形成了“A-U-S”卓越教师培育模式、三年六单元进阶课程体系、“5+N”导师共同体团队、多样态跟岗实践研修、专题研讨讲习机制、学员属地研修机制、党小组活动与师德系列研修、组团式教育帮扶机制八大特色。三年研修,学员成果丰硕,通过工作室建设辐射当地教育发展,凝练和丰富了教学主张,“与名师一起进修”丛书在北京师范大学出版社出版。海淀进校基地用探索和创新,回答了如何将“专家型教师”培养成为“教育家型卓越教师”。

学员发言

首期名师领航海淀进校基地的学员对在基地三年研修的感受与收获进行了分享。

感恩感谢:感谢海淀进校基地提供了最豪华的导师团队、最前沿的专业引领、最精心的指导培育、最温暖的关爱关怀,基地搭建了国家级的交流和展示平台,并引领他们克服重重困难,战胜挫折挑战,走过职业瓶颈,不断踔厉奋发,实现自我升华。

收获体会:学员们表示此次培训让他们深刻感受到了海淀进校以及导师团队那份精益求精、追求卓越的精神,在三年的培养周期中,各位学员成立了名师工作室,在导师团队的指导下形成了自己的教学理念和教学主张,产出了教学论文、教育专著等多项成果。

继续出发:研修结束不是终点,而是新的起点,他们将秉持“责任与担当”的海淀进校精神,坚守教育初心,努力向上生长,在区域教研或教学工作中更好地发挥辐射引领作用,与教师和学生共同成长,为需要的人做有意义的事。

学员发言

丛书发布会

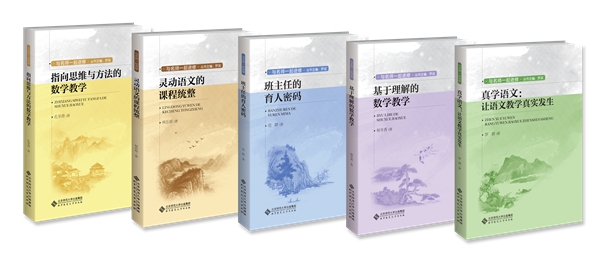

首期名师领航海淀进校基地学员的研修成果“与名师一起进修”系列丛书,于2022年在北京师范大学出版社出版,这套丛书包含五本专著,是学员多年育人成果的积累和提炼。

五本专著

教育部“国培计划”中小学骨干教师培训项目办罗容海副主任、北京教育学院余新教授、西北师范大学李瑾瑜教授为新书揭彩。五位学员从读者对象、专业领域、核心内容等方面分别介绍了自己的专著,并对导师团队的高位引领和专业指导表达了感谢。

新书发布

导师寄语

任宝华老师发言

海淀进校基地教研员、特级教师任宝华老师和王化英老师作为导师代表发言。

任宝华老师谈到三年来导师团队为每一位学员量身定制发展规划,深入学员属地研磨课堂教学,贴身开展指导,与学员深度互动、共同探索,实现了共同成长。任老师认为所有学员承载使命、披荆斩棘、迎难而上,体现了当代教育名师有责任、有担当的优良品质,希望各位学员能够继续辐射引领更多青年教师成长,让“教育家”成为终生的价值追求。

王化英老师发言

王化英老师以“从优秀走向卓越”为题,分享了三年研修中她与学员共研共进的难忘瞬间。王老师作为小学语文组导师,在项目组的整体规划下,为学员设计个性化培养方案,全程指导学员成立名师工作室,并形成了最终的实践成果。王老师期待每一位学员继续秉持教育信仰,敢于探索教育难点,凝练新的成果,担负起教育家型卓越教师的责任和使命,辐射引领区域教师队伍建设,助推区域教育发展。

领导讲话

罗滨校长讲话

中国教育学会副秘书长、海淀进校罗滨校长首先对首期名师领航工程学员的归来表示热烈欢迎。罗滨校长回顾了与学员们共同探寻教育家型教师发展方向和成长路径的难忘时光。三年研修,从北京海淀出发链接起了学员所在的9个省市,开展区域基础教育调研,开展学员印象工作坊,成立领航名师工作室,共同研究学生和教师的发展规律、师德师风建设、课堂教学改革、学科育人策略等问题,取得了丰硕的成果。

今天的总结会,是首期名师领航培养工作的总结,更是教育家型教师再成长、再发展的起点。对此,罗滨校长提出三点期待。一是不忘初心,践行新时期“大先生”的使命担当。要继续在本地乃至全国发挥示范引领,不忘初心,努力践行为党育人、为国育才的责任使命。二是扎根实践,破解基础教育改革的难点问题。要继续扎根教育土壤,结合自己的研修思考大胆开展实践探索,引领团队和工作室成员走到基础教育改革发展的最前沿,做探路子、做示范的第一梯队。三是双向赋能,以攀登高峰的精神携手并进再出发。未来,基地与学员继续合作,持续双向赋能,从成就自己到成就他人,从成就当地到成就全国的老师,努力从专业发展的一个高峰攀向另一个高峰。

罗容海副主任讲话

“国培计划”中小学骨干教师培训项目执行办公室罗容海副主任做总结讲话。他首先对基地在首期名师领航工程培养工作中取得的成就和学员五年来的蜕变成长表示祝贺。罗主任引用《荀子》中“志安公,行安修,知通统类”的大儒来解读“大先生”,并指出海淀进校作为14家名师培养基地中唯一的区域教师研修机构,并且一直走在全国前列,离不开其独特的气质和精神。一是专业性。基地探索形成的三年六单元的进阶培养路径、参与式赋能型“A-U-S”教育家型教师培育模式,在教师培训工作上做出了专业示范。二是担当精神。基地带领学员积极参与教育部组织的怒江州、凉山州等支教帮扶活动,践行了“大先生”的使命责任。三是家庭般的温暖。基地和学员在研修中互相赋能,既有专业合作又有情感链接,建立了温暖的研修共同体文化。

名师工作室发展论坛

第一组

第一组由浙江省嵊泗县初级中学党支部书记、德育特级教师范群老师,内蒙古兴安盟音德尔第一中学校长、化学特级教师安永全老师,西藏民族大学附属中学副校长、小学语文特级教师岳海江老师发言。中关村一小张海宏副校长,中国教育学会副秘书长、海淀进校罗滨校长,北京教育学院余新教授做点评。

范群:《彼此赋能 建设雁行团队》

范群老师发言

范群名师工作室的宗旨是“研究的平台、成长的阶梯、辐射的中心、师生的益友”,希望每一位老师通过“自主研修、专家引领、同伴互助、实践反思、提炼经验”的专业化过程,成为为人师表的楷模、班级管理的能手和教育科研的先锋。工作室形成了“一主双翼”的建设策略,即以“立德树人”为主线,以“课题研究为发展抓手”和以“一线班主任的需求为驱动”的两翼。通过课题研究,以课堂教学为阵地,带领团队探索了班会课的有效模式;根据班主任的需求,以解决德育难点为研训内容,并与日常德育工作相结合。工作室成立至今,就像一颗蒲公英的种子,让年轻班主任得到了更快、更好的发展。

安永全:《寻找教研的支点》

安永全老师发言

安永全名师工作室成员覆盖兴安盟10所学校,希望通过一个学科的变化,改变教师的课堂教学行为,推动学校整体教学面貌的改变,从而看到学科核心素养落地的希望。在工作室教育帮扶的过程中,也不断梳理、总结经验,支教教师一定要作为一粒种子,影响、带动更多教师的发展。作为内蒙古地区的国家级名师工作室,同时还承担着帮助民族学校提升学科教学质量的重任,在教育战线筑牢中华民族共同体意识。

岳海江:《聚焦课题研究 在活动中彼此成就》

岳海江老师发言

岳海江名师工作室在海淀进校基地的引领下,聚焦课题研究,重构教学主张,推动工作室成员个人的专业进阶。工作室建设形成了三个系统。制度系统:建章立制,有规可循。形成了《工作室规划、管理方案》《工作室成员招募考核方案》以及《工作室经费使用管理方案》。信任系统:精神引领,团队共赢。形成了工作室成员的共同愿景和团队文化,带领团队从学科教学走向学科教育。活动系统:聚焦课题,策划活动。通过课题带领团队开展习作教学研究,将在基地学习的教研形式应用到工作室的活动开展中。通过带领工作室,实现了三个方面的变化:课堂的变化、研究视角的变化和团队认识的变化。

专家点评

张海宏副校长点评

张海宏副校长认为,从范群老师的工作室建设中能看到思考的路径、成果凝练的路径和工作室成员的发展路径。对安永全老师的工作室感受最深的是寻找教研的支点,感受到不断追问的姿态、探究的姿态和突破的姿态。岳海江老师的工作室建设体现了一种系统的思维,有制度的系统、信任的系统和活动的系统,也看到了成就自己和成就他人的过程。

罗滨校长点评

罗滨校长指出,名师工作室是名师发挥更大作用和贡献的载体,要想让工作室发挥更大价值,需要有“5+N”这样一套体系。共同的价值。工作室聚在一起要为有需要的人做一点事;清晰的目标。有总的目标和阶段性目标,共同奔赴。研修的机制。让来自不同地域、学校的老师顺利开展活动的机制。研修的路径。无论是开展课题研究还是开展活动都要基于课堂教学。显著的成果。内在的学员成长和外在的课题、专著等,都是不同形式的成果,也是工作室存在的价值。

余新教授点评

余新教授谈到,名师领航工程是我们国家最高级别的培训项目,是教师培训的天花板,海淀进校基地像一艘航空母舰,而各位领航学员的名师工作室就像是一艘艘快艇。名师工作室建设首先要明确“做什么”:工作室是基于地区发展需要,来做符合当地教师需求的教育产品;其次要解决“怎么做”,工作室开展工作的方式跟普通教研、中小学课堂教学都不一样,是带领志同道合的同行来做教育产品的过程;最后要明白“为什么做”:要实现价值引领和观念认同。

第二组

第二组由浙江省温州市第二实验小学校长、小学语文特级教师林乐珍老师,重庆市渝中区教师进修学校教研员、特级教师李永红老师,河南省济源市济渎路学校校长、数学特级教师孔冬青老师,云南省昭通市威信县第一中学化学特级教师张云书老师发言,海淀进校教研员、特级教师黄玉慧老师、张鹤老师,中国教育科学研究院教师发展研究所副所长卿素兰研究员做点评。

林乐珍《研修的力量》

林乐珍老师发言

林乐珍名师工作室从“怎样促进各个层级的教师专业发展”“怎样让学员带动学校的教研文化”两个底层问题出发,实施“种子教师计划”,围绕三个关键方向持续发力,以工作室持续助力区域教育发展:一是“引领”,把握学科育人的新要求和学生成长的新需求,开展前瞻性的思考和探索;二是“链接”,将研究与课堂教学、实际工作和多方力量链接,实现教师的立体化成长;三是“赋能”,带领青年骨干教师,并吸收优秀新任教师共同组成项目组,开启教育教学研究。

李永红《名师工作室研修的“驱动·聚焦”策略》

李永红老师发言

李永红名师工作室持续聚焦教育教学关键问题,并以此为驱动,探索教师专业发展长期的关注点、研究点、实践点,探寻学科教育和教学中的难点、关键点和空白点,引领学员开展系统思考、扎实实践和示范引领。多年来,李永红老师一直带领工作室成员聚焦单元写作教学,以任务型问题解决为实践载体,在课堂实施以学生为主题的过程写作教学,实现成果的不断迭代,并将研究成果辐射到四川平昌、山东泰安和沧州等地。

孔冬青《绽放自己,美丽他人》

孔冬青老师发言

孔冬青名师工作室以“学术组织”为职能定位,聚焦核心问题,以课题研究、主题教研、课例分析、读书沙龙、专家引领等方式开展研究活动,把工作室建设成教师培养的基地、名师展示的舞台,打造区域性教学合作团队,搭建促进中青年教师专业成长以及主持人自身提升的发展平台。工作室注重团队管理和发展规划,建立了研讨制度、课题管理制度、考核制度等,以制度促规范。同时,建立工作室联盟,积极承担了国家级、省市级教研培训工作,广开研修渠道,让团队研究和学习随时发生。

张云书《求真 求实 求新 求发展》

张云书老师发言

张云书名师工作室以下乡支教和研修活动为切口展示了工作室的研修日常。支教过程中,张老师带领团队以听课为中心,以讲座为突破口,通过“观课堂、看教研、开讲座、撰思路、写评析、诉案例”的步骤,辐射区域化学教育实践革新;工作室研修活动以线上线下相结合的方式开展,聚焦课堂,以课题为抓手,通过“寻理论、抓问题、定方向、说意图、争操作、再修正、专家评”的步骤,从细节处抓教师专业实践,从方法上引领教师提升专业研究能力。

专家点评

黄玉慧老师点评

黄玉慧老师认为,四位老师的发言展示了工作室多年来的发展历程和丰厚的研究成果,更展现了国家级名师的教育情怀和使命担当。他们立足教师队伍的第一梯队,以建设性和创造性的专业引领,让工作室的成员站到了自己的肩膀上并熠熠生辉,这是一种强大的研修力量。

张鹤老师点评

张鹤老师指出,孔冬青老师立足中原教育,研究教学中的真问题,发展自身的同时也引领工作室成员独立思考、开展学术研究。未来建议孔老师进一步聚焦“做了什么”并概括提炼成“思考了什么”,将团队教育理论和观点分享给更多老师。

卿素兰研究员点评

卿素兰研究员提出从四位老师身上看到了国家战略的落实落地,看到了胸怀天下、心怀民族教育发展的大教育观。未来希望各位名师继续发挥责任与担当精神,依托名师工作室继续研究育人问题,各美其美的同时实现更大范围的美美与共。

第三组

第三组由海南省教育研究培训院教研员、数学特级教师林景老师,北京中法实验学校副校长、数学特级教师杨冬香老师,云南省昆明市经开区明致学校副校长、特级教师罗蓉老师发言,海淀进校教研员、特级教师邵文武老师、王化英老师,西北师范大学李瑾瑜教授做点评。

林景《修己渡人 砥砺前行》

林景老师发言

林景工作室形成了由主持人、导师、指导专家、核心成员、成员所在学校教师所构成的“塔式结构”。工作室通过“年刊”和“周刊”搭建平台,凝练工作室的教学主张,并基于教学主张形成教学策略,开展课例研究、专题讲座、课堂诊断、主题沙龙、考察学习、送教帮扶、网络学习、专业阅读等多种形式的教研活动,工作室在当地真正实现了“带好一个学科团队、指导一批学校、引领一群教师”的愿景。

杨冬香《聚焦专业研究 共话团队成长》

杨冬香老师发言

杨冬香名师工作室通过访谈和调研,了解学员个性需求,制定工作室和成员的三年规划,以课题研究作为抓手,找到问题切入点,开展草根式的微课题研究,用研究的方法加深对教育教学的理解;明确工作室的价值引领,引导工作室的每一位成员成为明大理、行大道、无愧于时代的大先生。带领工作室的过程,是渐进式改变的过程,让自己重新审视了教育教学,促使自己走出了舒适区。

罗蓉《“七个一”促名师工作室建设》

罗蓉老师发言

罗蓉名师工作室以“七个一”为特色。一个制度:制度和要求是工作室规范化、科学化建设轨道的基础。一个规划:“工作室建设规划”和“学员发展规划”是方向也是目标。一个文化:“做真实的教学”成为工作室的文化,是工作室发展的灵魂,是凝聚工作室成员的重要手段。一个自媒体:利用微信公众号作为自媒体,来进行区域的辐射和影响。一个火种:让工作室主持人和每一个成员都成为一个火种,在区域内辐射。一种研修:教师的成长在课堂,把教研活动提炼成科研项目,达成学习的共识。一个主张:教学主张是工作室的灵魂,要围绕教学主张开展课题和教学研究。

专家点评

邵文武老师点评

邵文武老师用三个词表达了自己的感受。倾听心声。在基地的学习一转眼就过去了,共同学习、共同成长的小伙伴们都成长了许多,这个学习的过程值得留恋。落地有声。带工作室的目的是让所思所想能够落实下来,通过所做的事让团队的老师们受益,工作室的成员能够得到发展。未来可生。作为区域内有影响力的名师,未来还有更多可能和生长的空间,希望能带领工作室成员在当地发出他们的声音。

王化英老师点评

王化英老师认为,从三位老师的汇报中读出了最朴素的关键词“成长”。抱团式的成长。专家、导师、学员和一线教师组成一个群体,在这种群体的共研、共学过程中,大家有输入、有输出、有交流、有碰撞,最终得到的是抱团式的成长。带动式的成长。通过工作室辐射引领带动地域教师更多的电波辐射式的成长。享受成长。教育教学研究是痛苦的过程,但也乐在其中,既煎熬,但同时也体会到了职业的幸福。师生共同成长。工作室的意义不仅是教师的成长,而是通过教师的成长让学生受益。

李瑾瑜教授点评

李瑾瑜教授指出,中国特色的教师教育体系,是以师范院校为主体,高水平综合性大学参与,教师研修机构、优质中小学和名师工作室作为重要组成部分。对名师工作室的认识要从功能定位转向价值定位,要放在中国特色的教师教育体系中去观照。名师工作室中的教师学习应该是深度学习,需要把目光放在多少老师破解了多少问题、课堂发生了什么变化、孩子们受到了什么益处上,只有这样才能找到名师工作室存在的最基本的意义。

此次活动全面总结了首期名师领航工程海淀进校基地的活动和成果,深度研讨了名师工作室未来发展的路径和方向。“领航名师”既是闪亮亮的荣誉也是沉甸甸的责任,希望学员能将在海淀学习的三年变成永远的印记,带着专家和导师们的嘱托,不负时代,不辱使命,从新的起点再出发、再远航!

会议合影

文:名师工作站

图:张治

编辑:夏玲玉

100097

100097