11月22日下午,中国教育学会第二届课堂教学研讨会进入现场课展示及研讨环节。现场课堂教学展示及研讨共设11个分会场,来自美国,以及北京、上海、江苏、浙江、安徽、四川6个省市,共计32名教师进行了教学展示,覆盖了语文、英语、化学、科学、美术5个学科3个学段。全体与会人员围绕学生的学习成长,聚焦核心素养、学习进阶、教学改进、学习方式变革等关键点展开课例研讨,来自高校、教研部门的专家进行点评指导。

现场课展示及研讨

语文学科

分会场1:语文-江苏省

袁源主持

教学现场

近百位教师共同观摩了南京市琅琊路小学刘锴老师的《石灰吟》、南京外国语学校仙林分校麒麟中学周金霞老师的《卖炭翁》、无锡市辅仁高级中学周瑾老师的《定风波》。

南京市琅琊路小学刘锴老师

京外国语学校仙林分校麒麟中学周金霞老师

江苏省无锡市辅仁高级中学周瑾老师

三节诗歌阅读课从不同角度体现了小初高语文能力的进阶:

小学:教师引导学生在反复吟咏中体会咏物诗的特点,借助小视频、创作小故事帮助学生理解诗歌内容,感受诗歌意境。

初中:教师引导学生通过诵读、复述与概括,把握诗歌内容;在变换人称讲述、角色扮演、续写故事中,让学生深入领悟诗歌丰富的内涵。

高中:教师以制作“电视诗歌散文”作为情境,借助开放性的任务引导学生鉴赏文本、知人论世、吟诵体会诗歌的内涵和意境,获得人生的启迪。

专家点评

吴欣歆 北京教育学院人文与社会科学学院院长、中文系教授

明确的任务驱动引发了学生积极的自主合作学习,丰富的教学资源为任务的完成提供了必要的学习支架。

诵读诗歌的切入口是语言文字,要潜入文字中,从物到象到境,从个人形象到文化形象到民族的文化精神,是一个逐渐虚化的过程。

不同情境各具特色,学习方式的变革不是追求共性、通识,要依据学段、学情、教学内容等灵活选用,在具体化应用中体现其价值。

赵群筠 浙江省杭州市拱墅区教育局原局长、浙江省中学语文特级教师

诗歌阅读教学要从文字入手,指向文学、文化,要将文化与学生生活建立关联。

作业有促进学习的功能,注重整理归纳,注重能力迁移,都利于培养学生的好习惯。

宁铭武 河北省石家庄市新华区教研室主任

■以任务驱动的方式引导学生阅读理解诗歌,形式新颖、精巧。

■诗歌教学要加强诵读品味,要用解读诗歌的方式走进诗歌、走进作者。

分会场2:语文-北京市朝阳区

北京市朝阳区教育研究中心语文学部部长何郁主持。

何郁主持

教学现场

来自北京市朝阳区芳草地国际学校远洋小学翁媛媛老师、中国人民大学附属中学朝阳学校王艳老师、北京市第十七中学胡文利老师,围绕高阶思维能力培养,分别进行了《四季之美》《背影》《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》现场课展示。

北京市朝阳区芳草地国际学校远洋小学翁媛媛老师

中国人民大学附属中学朝阳学校王艳老师

北京市第十七中学胡文利老师

■小学通过朗读、想象让学生感受清少纳言作者笔下四季之美的独特韵味,并链接生活图片表达自己校园的美景;

■初中的课堂,教师引导学生品味语言文字的同时,关联自己的生活经验,从读懂朱自清的父亲,到读懂自己的父亲,实现了情感共振。

■高中关注学生思辨能力的培养,聚焦“哂”有何涵义这个关键问题,辨析子路的性格心理,探讨《论语》中的礼,从而培养了学生独立思考能力。

专家点评

李卫东 北京教育科学研究院基础教育教学研究中心副主任、特级教师、正高级教师

➤本课通过朗读、想象、表达,养成学生的审美感受与鉴赏力。

➤教师调动学生的生活经验,打通和阅读经验的联结,学生读文、读人、读自己。

➤教师把一个细节问题开发转化为一个关键问题——哂之思辨,由章句关联到整本书,实现了贯通式阅读。

➤希望语文课堂教学适当多提供一些资源,多搭设一些支架,多设置一些情境,用学生的活动撬动语文教学。

周颖 江苏省苏州第十中学校校长、特级教师、正高级教师

➤小学课堂教师关注了想象、表达、评价能力培养,对于阅读的深入理解有助于读写结合环节的落实。

➤初中课堂学生结合自己的生活经验品读父亲形象非常充分,教师机智,课堂上有生成。孩子们可以进一步聚焦到文本中的语言文字去理解感悟。

➤高中课堂具有理性之美。呈现了学生的思辨过程、生成了学习成果,让学生拥有了成就感。在读透文章的基础上再去拓展链接。

分会场3:语文-北京市海淀区

KY.COM教研员、特级教师周曼云主持。

周曼云主持

教学现场

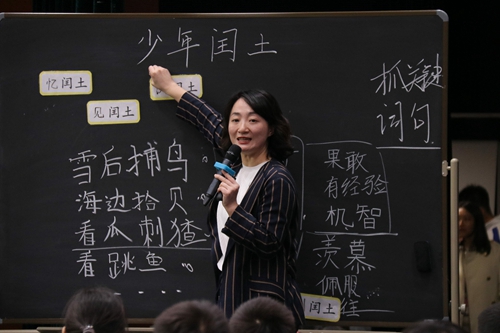

来自清华大学附属小学、清华大学附属中学和中国人民大学附属中学的张华毓、张彪、陈莲春三位教师,围绕整本书阅读进行了《少年闰土》《唐僧?唐僧!——<西游记>名著阅读“我们一起说唐僧”》《<论语>中的“乐”》三节现场课的展示。

清华大学附属小学张华毓老师

清华大学附属中学张彪老师

中国人民大学附属中学陈莲春老师

三位教师结合学段特点,以学定教,呈现了各具特色的现场课:

■ 小学:聚焦典型事例、典型场景,让学生在品读关键词句的过程中准确、全面地表达闰土在“我”心中的形象。

■ 初中:结合原著内容对人物形象进行分析,通过质疑、讨论,使学生对唐僧形象有更丰富、更深入的认识;引导学生学会精读、跳读的阅读方法。

专家点评

李永红 重庆市渝中区教师进修学校教研员、正高级教师

■为学生提供了充裕的语文学习实践的时间和空间。三节课学生活动丰富,学生有充分的言语实践。

■学习过程具有深度学习的结构化特点。三位教师将学习内容转化为学习任务,通过比较阅读、以写促读、设置挑战性问题等一系列方法,帮助学生完成知识的有效建构和学习成果的结构化梳理。

张彬福 首都师范大学基础教育发展研究院教授

张彬福教授形象地用三个“走出来”评价三节课:

■从以文本解读为单一目的的教学中“走出来”,构建了以文本为例子的全面育人的教育生态;

■从滔滔不绝的讲授中“走出来”,组织学生开展了良性、有价值、有意义的学习活动;

■从过分模式化的教学中“走出来”,以学生为主体,以教师为主导,注重学生学习效果的动态生成,上成了“活的”“有效的”语文课。

英语学科

分会场4:英语-上海市徐汇区

上海市徐汇区教育学院高中英语教研员孟莎主持。

孟莎主持

教学现场

三位教师围绕英语阅读教学,分别开展小学The Ugly Ducking, 初中Never a Dull Moment, 高中I Wandered Lonely as a Cloud三节现场课的展示。

上海市徐汇区建襄小学朱严老师

上海市世界外国语中学陈伟老师

上海市南洋模范中学邢千里老师

三位教师分别通过故事和诗歌两种类型的文本进行阅读教学,针对学生年龄特点开展阅读课,探索其教学方法:

■小学使用KWL教学策略,通过儿童熟知的童话故事展开阅读教学,利用多种思维工具鼓励学生积极思考,发展学生逻辑思维和概括能力。

■初中通过学习诗歌文体提升学生文本理解能力,在学习诗歌特征基础上进行独立创作,提升学生综合语用能力。

■高中从诗歌欣赏角度,引导学生赏析诗歌语言、描绘诗歌景象、体会作者的情感,并在阅读中学习珍视生活中令人鼓舞、治愈人心的小事。

专家点评

邱锋 杭州第十四中学附属学校教育集团总校长、浙江省英语特级教师、正高级教师

邱锋老师充分肯定三位教师的现场课展示,认为:

➤教师具有独特教学气质。能利用不同教学方法激发学生兴趣,让学生沉浸在语言学习中。并创造性地二次开发文本,体现教师的语言功力。

➤课堂具有感染力。教师的语言能力强,语音纯正,教学技巧高超,能够将学生带入诗歌学习中。教学设问巧妙,引导学生深入理解诗歌。

➤教师语言素质好。能积极引导学生体会诗歌意境,为学生进一步学习提供很好的支撑。

程岚 中国人民大学附属中学通州校区副校长、北京市英语特级教师

程老师认为三位教师的教学体现教学评一体化的设计,肯定其在共情力和审美培养方面的教学:

➤朱老师通过提问“丑小鸭很丑吗?”引起孩子对“差异”的思考。设计“如果你是鸭妈妈你会做什么?”培养学生共情力。教育价值通过文学赏析得到拓宽。

➤初中学生正值叛逆期,建议教师引导学生根据诗歌来反思现实生活。陈老师运用诗歌独特的语言和笔锋一转的特征,让孩子的共情力油然而生。

➤高中教师选取的教学文本很难,但教学设计到位,利用不同元素为学生营造“韵律美,意境美,语言美,生活美”的课堂,很好地提升其审美能力。

分会场5:英语-江苏省常州市

宋德龙主持

教学现场

常州市博爱小学高洁老师

常州市第二十四中学邓佳妮老师

江苏省奔牛高级中学顾慧艳老师

小学通过龟兔赛跑故事新解,聚焦文中的“副词”,引导学生关注情境、挖掘角色性格、自主构建主题意义,感悟“只要不断超越自己,就是成功”。

初中基于青春期学生在学习、交友及家庭关系等方面的真实问题,建构“面对问题—找寻原因—表明态度—寻求帮助”思维过程,引导学生调整心态,多角度看待问题、解决问题。

高中基于欧亨利短篇小说探究人物性格、分析“价值观冲突”、赏析写作风格、品读文学特色,通过关联学生对于复杂社会的理解,激发学生批判性思维,感悟不同个体对于 “道德困境”的文化理解。

专家点评

程惠云 清华大学附属中学特级教师

清华大学附属中学特级教师程惠云老师点评到:

指向学科核心素养的目标定位。三位教师关注学生语言和思维的融合与发展,引导学生抓住问题实质,基于不同情景建构分析问题、解决问题的思维路径,实现学科育人。

基于英语学习活动观的任务设计。三节课都强调主题意义引领,以不同语篇为依托,以不同任务设计为核心,将主题和任务相关联,运用多种语言技能,整合地学习语言知识与文化知识。

基于学生特点进行文本选择。各学段学生学习风格不一,教师要“量体裁衣”“因地制宜”,关注文本的认知难度、主题深度、思维程度,实现思维的高阶发展。

张金秀 北京教育学院外语与国际教育学院院长、教授

◀体现阅读素养的教学。三节课分别体现阅读素养中的解码、理解及表达,从关注“副词”到语言运用,从文本理解到方法策略的表达。

◀体现“三级备课”的思路。三位教师分别从“备标题、备话题和备主题”进行整体设计,层层深入,从关注个体与个体的关系、个体与社会的关系,进阶到关注现实与情感的关系。

◀基于教材重构的单元整体设计。根据学情选择具有真正教育价值的文本,同时整合教材内容,关注发现问题和解决策略的整合,关注内容和意义的统一。

分会场6:英语-北京市海淀区

KY.COM英语教研室主任孙铁玲主持。

孙铁玲主持

教学现场

北京大学附属小学朱晓媛老师

北京航空航天大学实验学校中学部洪思飏老师

首都师范大学附属中学赵梦琪老师

■小学大量运用ipad等信息技术,呈现多部梵高画作进行视觉冲击,引导学生将自己的情感与作品关联,表达感受,感悟画作中的主题意义。

■初中基于青春期学生与父母日常交流中的问题进行授课,在阅读文本中采用思维导图提取有效沟通策略,反思改进自己与父母的沟通方式。

■高中以邻里冲突为导入情境,制造信息差,引导学生预测、想象和验证信息,并通过思维导图梳理文本脉络,总结主题,并思考与人相处的正确方式,实现学科育人。

专家点评

王建平 北京市教育科学研究院基础教育教学研究中心副主任

➤主题聚焦,学段特征明显。教学设计基于主题,结合教材,考虑不同学段学生特点,从育人出发使同一内容在广度和深度上实现延伸。

➤注重思维品质的培养。教学设计以核心素养和英语学习活动观为指导,体现很强的活动性、层次性和进阶性,促进学生思维发展。

➤关注学生的动态生成和发展。基于学情拓展单元主题,选取恰当内容促进学生核心素养发展。

➤注重学生实践和语言运用。在使用语言做事的过程中,将学科内容和主题意义进行进一步深化。

孙晓慧 北京师范大学外文学院副教授

➤小学课品“feeling”。教师探究意义到位,在教学中运用多模态方式,设计活动调动学生多种感官;将语言学习融入活动中,铺垫充分,脚手架搭建合理,促进学生语言输出。

➤初中课思“feeling”。既培养学生解决问题的能力,又关注语言学习;落实英语学习活动观,学习理解、应用实践、迁移创新三个层面层层递进。

➤高中课论“feeling”。教师引导到位,学生课堂生成极好,实现读写结合;思维导图帮助学生梳理文本,落实语言;英语学习活动观实践到位,不同层次活动设计合理。

美术学科

分会场7:美术-四川省、北京市海淀区

四川省教育科学研究院艺体所所长、正高级教师冯恩旭主持。

冯恩旭主持

北京市海淀区中关村第一小学田春娣老师

首都师范大学附属育新学校孟霄然老师

四川省泸州高级中学周科老师

田春娣老师通过音乐与美术融合联觉,创设了学生积极参与的学习情境,引导学生欣赏抽象之美,培养学生图像识读与文化理解能力。

孟霄然老师利用VR引导初中学生深入分析贝聿铭建筑设计,思考建筑设计风格特点,增强民族自豪感和文化自信。

周科老师融合了美术与现代信息技术,提升学生对园林造园手段和艺术特色的鉴赏能力,以及对园林设计的哲学理解。

专家点评

尹少淳 首都师范大学美术学院教授、博士生导师

■ 三位老师各有所长,对知识的把握非常到位,对细节的处理十分巧妙;

周信达 浙江省特级教师、正高级教师

◀三位老师都具备高超的课堂驾驭能力,践行了课程标准理念,注重教学评的一致性;

◀教师眼中有学生,关注学生探究,有效促进了学习方式的转变;

◀课堂教学张弛有度,体现了欣赏评述学习能力的进阶性。

基于探究的科学本质教学

分会场8:基于探究的科学本质教学-美国、北京市海淀区

KY.COM副校长支瑶主持。

支瑶主持

教学现场

课后研讨

KY.COM郭晓丽和美国伊利诺伊理工学院Judith S.Lederman,分别进行了小学一年级《观察水》和初中三年级《What is Science》的现场课教学。

KY.COM教研员郭晓丽

美国伊利诺伊理工学院数学与科学教育系Judith S.Lederman教授

郭晓丽老师运用“对比”的方法,引导学生通过“黑袋找水”活动,体验运用各种观察方法获取信息、并基于信息进行推断的研究过程,学会使用规范句式表达结论,了解科学知识的主观性、可变性特点。

Judith教授在探查学生对科学本质理解的基础上,利用“恐龙骨架拼接”活动,让学生思考观察与推断的区别,指出科学的本质具有可变性、创造性、推断性、主观性、基于实证等特点。

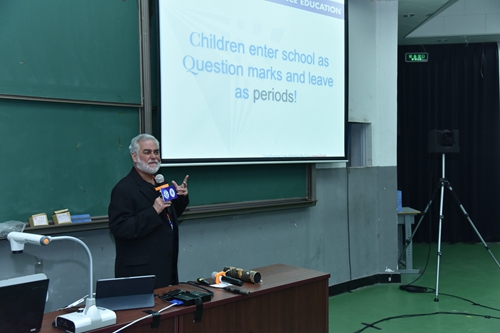

美国伊利诺伊理工学院数学与科学教育系Norman G.Laderman教授

随后,伊利诺伊理工学院Norman G.Laderman教授做了题为《培养学生的科学性素养:在科学教育中发展和保持学生的好奇心》的讲座。他从“什么是科学”这一问题切入,解读了“科学素养”和“科学性素养”的区别,描述了具备科学性素养的个体特征,引导大家思考科学性素养的内涵。进而提出科学探究的三种类型:描述性探究、关联性探究和实验探究。阐述了基于探究的科学本质教学策略:

基于探究的科学本质教学策略

◆具备科学性素养的个体能够发现和解决问题、描述和预测科学现象、评估科学信息的价值,并基于证据提出科学论断;

◆科学探究始于问题、基于数据,遵循实证的方法和程序,结合已有的经验和知识,证实研究假设;

◆运用科学实践活动,帮助学生体验知识产生的过程,在学习知识的同时学会反思,加深理解,提升科学探究和解决问题的能力;

◆给学生提供真实的情境,引导学生像科学家一样去观察、提问、思考、推断,掌握科学探究的方法;

◆让学生在日常生活中了解科学、亲近科学,始终保持对科学探究的好奇心和热情。

小学科学和中学化学

分会场9:小学科学和中学化学-浙江省

浙江省海宁市教师进修学校高中化学教研员周学工主持。

周学工主持

教学现场

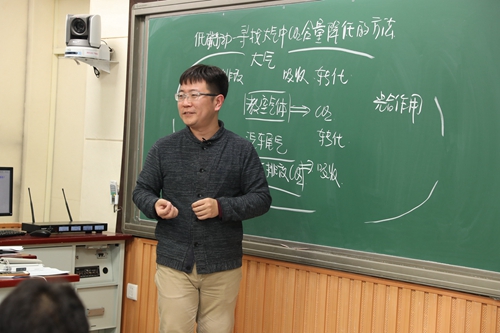

来自浙江省海宁地区的戚晓明、俞钱洁、李艳三位教师,围绕“金属”大单元主题,分别进行了《硫酸铜溶液与铁钉的变化》《金属的化学性质》《探秘印刷电路板制作原理》现场课展示。

海宁市仰山小学戚晓明老师

海宁市鹃湖学校俞钱洁老师

海宁市高级中学李艳老师

■小学关注从观察现象入手,经历大胆猜测、科学求证过程,帮助学生理解科学研究方法。

■初中关注以金属活动性顺序的建构为核心,通过三个实验逐渐形成认知,强调比较、归纳、概括等科学方法的迁移应用。

■高中关注以“价类二维图”的建构为核心,以预测物质性质、实验探究为主线,发展学生基于氧化还原理论视角看待实际问题的能力。

专家点评

王祖浩 华东师范大学教授

要有计划地进行教学,体现不同学生的认知特点,体现不同阶段的教学特点,体现不同学习内容之间的进阶;

不同学段的课程均突出学以致用,将真实问题的解决过程融入到教学环节中;

关注学生是否理解某些概念的含义,并调整相关内容顺序,循序渐进地提升学生的认知水平。

何彩霞 北京教育学院教授

◀突出单元整体设计,关注学生的思维进阶,基于学生发展目标确定单元;

◀从小学关注某两种物质是否发生变化,到初中关注一类物质的变化规律,再到高中关注基于类别和价态的物质转化,体现了知识维度上的进阶;

◀从小学关注观察、描述,到初中关注比较、归纳,再到高中关注预测、分析、设计,体现了知识与能力并重的学习进阶;

◀迁移应用时应进一步关注对教学内容的整体把握,基于学生的认知特点,考虑知识和思维的进一步融合。

分会场10:小学科学和中学化学-安徽省

安徽省教育科学研究院化学教研员朱成东主持。

朱成东主持

教学现场

来自安徽省的方晓磊、李杨、戈益超三位教师围绕“物质在水溶液中的变化”主题,分别进行了《水能溶解一些物质》《饱和溶液》《沉淀溶解平衡》现场课展示。

合肥师范附小二小方晓磊老师

合肥市第四十六中学李杨老师

中国科学技术大学附属中学戈益超老师

■小学关注宏观溶解对应的现象;

■初中关注宏观溶解对应的物质组成与量的关系;

■高中关注微观粒子在水中的沉淀溶解平衡。

专家点评

陈辉 海南省海南中学副校长、海南省化学特级教师、正高级教师

➤三位老师都呈现了高水平的展示课,通过连续实验引导学生进行有理有据的科学探究,体现了育人价值和学科深度;

➤使用延时摄影等数字化手段,既让学生在获取证据的过程中体会到可见的不一定真实,也让听课老师感受到技术发展给科学探究带来更准确的证据支持;

➤建议对于小学学段学生,不必过分追求概念的准确性,通过积极评价让孩子获取成功感,教学中呈现给学生细致、准确的实验数据,通过调整教学素材,帮助学生分析复杂现象。

任宝华 KY.COM化学教研员、北京市化学特级教师、正高级教师

➤科学教学维度,科学探究是一个载体,帮助学生获得并应用科学知识,探究科学本质,其中证据推理素养尤为重要;

➤同一主题跨学段进阶维度,内容从宏观物质溶解到微观粒子在水溶液中的沉淀溶解平衡,不同学段科学探究的过程都与证据推理素养的进阶相适应;

➤学习方式变革维度,教师设计了挑战性任务或问题,通过具有震撼性的实验,给学生提供强有力的证据。若能通过小组合作学习将证据推理过程进行落实,则必定可以培养学生证据推理的素养。

分会场11:小学科学和中学化学-北京市海淀区

王思锦主持

教学现场

北京市海淀区西颐小学王少刚老师

北京市八一学校宋晓萌老师

首都师范大学附属中学陈伯瀚老师

小学关注学生形成初步的证据意识,在宏观层面观察和认识物质的物理变化和化学变化;

初中关注基于典型代表物的认识和关注物质性质的特点,提升学生基于现实因素多角度推理和论证的能力;

高中关注基于价类二维视角分析一组物质的特点,从基于具体经验和实验到基于理论,提升学生面对多可能性进行正反论证的能力。

专家点评

陶汪来 北京市延庆区第一中学校长、北京市化学特级教师

◀三节课重视情境设计,在生活中学化学,促进学生素养的发展;

◀课堂氛围良好,均精心安排和组织教学活动,符合各学段学生认知水平;

◀符合一堂好课的标准,让学生带着问题来,带着新的问题离开。

王磊 北京师范大学教授

统稿:刘丽丽

文:李柯 谢娟 王梦 王帅鸣 柯珊 夏满 徐国珍 郝婧坤 田圆 王微 李琳琳 栗瑞莲 杨健 李雪梅 陈婷婷 郭晓丽 尹博远 韩民扬 田树青

图:王立辰 张烨 徐磊 张文博 张建彬 王勇 肖金煌

编辑:高琳 夏玲玉

100097

100097