教育发展日新月异,给教师培训提出了更高的要求。海淀区教师进修学校在教师研修层面进行新思考和新实践,不断创新工作思路,寻求更加精准和高位的研修模式,助力一线教师成长。师训部充分挖掘区域优质教育资源,与中科院联合打造定制针对中学科学教师的研修课程,提升科学教师的科学素养和实验技能。

在前三期与中科院合作基础上,2018年7月12日至20日,海淀区中学物理、生物和化学学科的骨干教师,分赴中科院长春、成都、合肥相关科研院所,开启了“科学素养及实验技能提升”第四期高级研修活动。第四期研修课程与中学科学课程的教学紧密关联,使科学骨干教师在浸入式研修中进一步了解学科前沿知识,把握学科本质,提升学科核心能力,并通过与科学家近距离接触,感悟科学精神,体会科教兴国的真正含义。

物理研修:走进中科院长春光机所

一、与专家面对面,了解学科前沿

周立勋博士作了《走进光学世界》的报告,从光学发展简史、光的特性、光的基础知识和光的应用四个方面进行了介绍。周博士的讲座扩展了物理老师们对光在生活中更广泛应用的理解。肖含博士作了《光学工程——从大口径光学望远镜当航天航空遥感》的报告,让老师们了解我国光学工程事业蓬勃发展的历程,体会到光学在人类探索世界的旅途上起到了重要的作用,认识了航空望远镜的发展过程和重要意义。于利海副教授作报告《感知色彩的眼睛-光栅》,他从天文发展及科学精神大事记的角度,简述了天文学史以及对科学发展的贡献,详述了长春光机所承担光栅刻划机的历史和政治背景,研制过程中面临的挑战,科技公关中的成功和失败,项目成功完成后的重大意义等。肖含博士的报告《太空探索》,介绍了人类探索太空经历了哪些历程,有什么价值等。肖博士报告贯通古今中外,将人类探索太空的各种努力娓娓道来。回顾了从亚里士多德力学理论的发展和探索技术的发展历程,介绍了国外最新的地外行星探索和我国的空间站计划、北斗导航计划。肖博士那种淡泊名利和执着坚守的科学精神让大家深受感动。

专家们通过科学报告,介绍了丰富的科学前沿知识,拓展了老师们的科学视野,激起了大家的求知热情。在报告中和报告后,均有深度互动,大家都提出了很多问题。老师们也切实认识到科学技术落后就要受制于人,更加深刻理解了习总书记所说的“要掌握核心技术……核心技术靠化缘是要不来的,只有自力更生”的重要意义。

图1 周立勋博士作《走进光学世界》的报告

图2 肖含博士作科普报告《太空探索》

图3 于海利博士作报告《感知色彩的眼睛——光栅》后与老师们交流

二、多视角参观考察,浸入式实践体验

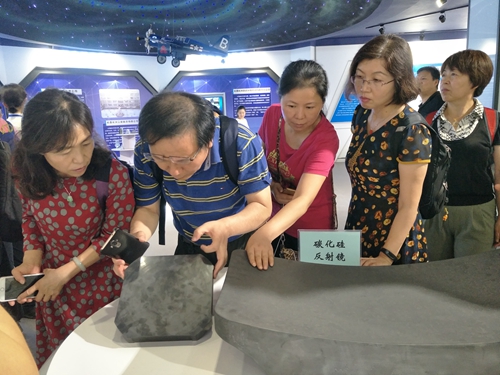

老师们参观光机所所史展览馆,了解了电影经纬仪、高分辨率成像光谱仪、星光仿真器、谐波传动装置等现代光电精密仪器的设计、开发和主要应用。参观了中国光学科学技术馆长春光学科技馆,这里陈列很多跟光学相关的科普仪器,展示很多神奇的光学现象。走进吉林省光电子产业孵化器,了解光电子技术在实际生活中的应用,聆听技术人员介绍光电子产业孵化器,如何把科学技术转化为商品,服务人类社会的过程。

老师们观看了我国第一颗自主研发的星载一体化商用卫星吉林一号卫星模型、国内首台离轴三原理相机,国家天文台长春人造卫星观测站等。还参观了“中国科学院光学系统先进制造重点实验室”,看到了全国独一无二的口径4m的SiC反射镜的加工过程,它代表了全国反射镜最高水平。

参观考察、实践体验的活动内容丰富而富有意义,老师们被我国在很多领域取得的科研成果所震撼。科学技术人员严谨的科学态度和强烈的责任感深深地感染了老师们,留给老师们的思考也很多——如何将所学、所感传达给学生们,如何培养学生的科学态度和责任感,如何引导学生成为祖国下一代科研事业的担当者,老师们深感任重道远。

图4-图5 参观中国光学科学技术馆

图6 参观国家级科技企业孵化器

三、交流碰撞思维,促进反思提升

四天研修,大家的收获很饱满,每天对学习内容进行精彩的报道,小组进行积极的讨论。汇报会上,各组梳理所学所感,联系物理教学、学生培养等,分别以《长春之行收获》《拥抱科技,深度学习,审慎思考》《仰望星空,脚踏实地》《开阔眼界长知识,凝聚共识促提高》等为题,进行了充分交流。老师们纷纷表示,学无止境,教无止境。要将学习成果运用到教学中,创新教学设计,丰富科学素材,开发校本课程,激发学生兴趣,培养科学精神,努力培养出具有民族意识、担当意识、科研精神的新时代中学生!

最后,田成良老师和荆宝生老师进行了精炼的总结发言,为本次研修画上了圆满的句号。

图7-图8 小组汇报学习收获及感悟

图9 田成良老师和荆宝生老师进行精炼总结

图10 全体物理研修人员在长春光机所合影

生物研修:走进中科院成都山地所

一、与专家面对面,窥探学科前沿

生物学科如今已经成为一门基础理论、实验科学和工程应用相结合的综合性学科,本次研修中,中科院专家们的讲座涉及到遗传、生态、救灾等多个领域。

年近古稀,依然工作在第一线的中科院山地灾害与环境研究所王士革研究员,为我们带来《防灾救灾教育为先》讲座。王研究员从什么是地质灾害、山区常见的地质灾害类型、学习地质灾害的必要性、如何预防地质灾害和野外遇到地质灾害怎么办五个方面进行了介绍。

图11 王士革研究员做《防灾救灾教育为先》的讲座

罗辑研究员为我们做了《贡嘎山的生态与环境》的主题讲座。罗研究员详细介绍了海螺沟冰川消退对环境的影响及植物群落的演替过程。报告期间老师们就群落演替的类型、方式以及实验设计的方法等方面与罗辑研究员进行了深入交流。

图12 罗辑研究员做《贡嘎山的生态与环境》的讲座

李家堂研究员以《两栖爬行类动物遗传进化研究》为题,分享了全基因组解析高海拔地区蛇类和蛙类的适应极端环境的分子机制,分析了在高海拔区域它们通过适应低温、低氧(减少体内血红蛋白含量)和紫外线(FEN1发生突变可能会影响FEN1紫外照射后的定位和磷酸化)来更好的生存繁殖。这充分体现了自然界生命结构与功能相适应的观点。

图13 李家堂研究员做《两栖爬行类动物遗传进化研究》的讲座

中国科学院山地灾害与环境研究所副研究员张远彬博士做了题为《大熊猫的栖息地与主食竹》的讲座,介绍了现阶段我国大熊猫的栖息地分布主要在3个省,但从现有化石证据证明我国曾有三分之一国土面积生存过大熊猫。现在大熊猫的保护区被基础设施分隔成多个种群,现有栖息地的保护刻不容缓。

图14 张远彬博士做《大熊猫的栖息地与主食竹》的讲座

二、群览博物知识,丰富课程资源

成都独特的生物资源充分体现我国西南地区生物典型的地域特征。每天的研修课程都会走进一家博物馆或研究基地,给研修增添一抹亮色。学员们参观成都生物所两栖爬行标本馆,了解到两栖爬行动物衰减与环境变化的关系。

图15 参观成都生物所两栖爬行标本馆

参观成都大熊猫繁育研究基地,考察了大熊猫个体特征、学习大熊猫繁育知识,将核心素养中的生命观念与现实对接。

图16-图17 参观成都大熊猫繁育研究基地

图18 参观生命奥秘博物馆和成都博物馆

三、立足研修课程,提升教育内涵

有思考、有沉淀、有碰撞、有展望,在研修即将结束时每个组都进行了研修的汇报交流。来自理工附中的秦伟峰老师以《科研支撑教学专业促进成长》为题,谈了研修的体会。秦老师提到,通过此次内容丰富、形式多样的研修,收获了素材的积累、视野的开拓、知识的延伸、境界的提升,更要将所学所获与教育教学相联系,促进个人专业成长,提升学生的科学素养。

图19 秦伟峰老师分享研修体会

来自上地学校的郑祥坤老师发言的题目是《让漂浮的核心素养落地》,郑老师提到,在科研方面,学习到了专家设计实验、处理数据的方法;在教师素养提升方面,教师们迫切需要获得新知识,而本次研修正是一场“及时雨”。

图20 郑祥坤老师分享研修感受

进修学校的杭跃男老师,以《学有所成注入课堂形成推力》为题,谈了对本次研修及对教学深层次的理解。杭老师认为,研修带给我们的是更加深入和广泛的生物课程本体知识,而且,这次研修活动的跨学科性也深深的让我们体会到,生物老师既要有本学科专业知识,又要有交叉学科的知识。

图21 杭跃男老师分享研修感受

班主任王秀英老师发言的题目是《感悟学科素养,实现立德树人》,她回顾了几天的研修内容,希望本次研修成为老师们专业成长新的加油站,并期待老师们更好的将学到的内容应用到教育教学中去,将研修的前沿性、实践性、迁移性、多元性等特点发展成为自己的教学特色,努力成为学识渊博,教育智慧丰盈的教育工作者。

图22 班主任王秀英老师发言

赵杰志副校长做了《将学科教学转变为学科教育将个人经验转变为团队智慧》的总结发言。赵校长指出,本次研修对老师们的专业发展起到了积极的促进作用,大家聚焦的是生物学科本质的、前沿的、落地的能力和素养,充实和丰富的学习过程是聚焦素养的、可迁移的、适切的。希望老师们借助研修,为学生的学习提供持久的动力,为他们的思维建构提供更好的专业支持。

图23 赵杰志副校长总结发言

化学研修:走进中科院合肥智能机械所

纳米材料是现代科学技术发展的前沿领域,包含丰富的学科交叉和技术应用。纳米材料的构效关系,充分表现了“结构决定性质”的学科思想,以及科学家无穷的创造力,对教师扩展视野,理解现代化学科学的研究对象、方法和思路有重要意义。纳米材料领域与课程标准中选修3《物质结构与性质》模块紧密相关,通过此次研修加深了教师在相关领域的学科本体理解。

一、精细设计显创意

唐祥虎副研究员聚焦“尺度”概念,用生动的开场报告把大家带入精细复杂的微观世界,纳米尺度的化学研究成为本次研修的主要学习内容。黄行九所长整体介绍了智能机械所的工作,以及纳米尺度上晶体结构与电化学行为的关系。杨良保、蒋长龙、刘锦淮、王振洋、徐伟宏等五位研究员从分析方法、纳米传感器、污染物处理、温控材料、电子器件等角度为我们带来了丰富而深刻的报告。

黄行九所长的报告,我们看到“结构决定性质”这一熟悉的学科观念如何在研究中发挥神奇的作用。之前我们通常认为物质的种类决定其性质,他却通过改变纳米晶面结构使同一物质具有不同的反应性能。蒋长龙研究员介绍了纳米荧光材料的相关研究,通过设计发光基团、识别基团和之间的化学键,可以控制纳米探针识别的微粒种类和发光与否。将这种纳米荧光材料打印成试纸或纸张,可以在遇到微量目标物质时发光,实现TNT等爆炸物、重金属离子等的识别。

教师们充分体会到了结构设计的丰富性和创造性,深入体会了结构与物质性质的关系,同时也为纳米材料精致巧妙的设计,以及多角度的创造性应用而惊叹。

图24 智能所唐祥虎副研究员主持并做开场报告

图25 黄行九所长致欢迎辞并做纳米电化学研究报告

图26 蒋长龙研究员介绍可视化荧光传感器的建构

二、研究选题见情怀

本期研修主讲专家均为正研究员,大科学家的视野、研究精神与家国情怀令教师们印象深刻。杨良保研究员是中学化学教师出身,勤于思考和坚韧不拔促使他不断“跨界”,从中学教师到科学家,再到科技产业的管理者。他不断从小问题切入,把问题“做大”,做的有意义,遇到拒稿也不断坚持。刘锦淮研究员多次深入北方农村地区,利用纳米材料检测并处理饮用水中氟、砷等微量的污染物,成功解决困扰当地多年的严重问题。王振洋研究员通过纳米材料的设计,在控温和节能方面做出来重要贡献,用行动彰显科学家的社会责任。在第五天的总结交流中,教师们也纷纷谈到这些科学家的社会贡献,关注科学精神和学科育人问题。

图27 刘锦淮研究员介绍纳米技术检测和去除饮用水微污染

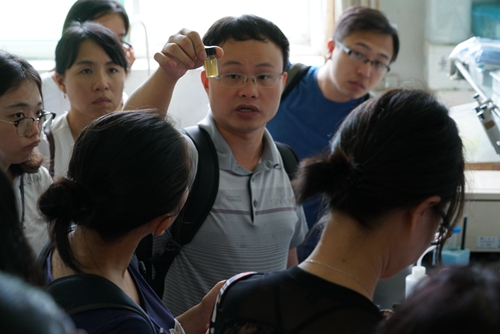

三、实验体验知奥妙

做实验不只是简单体验,要促使教师们理解实验目的,明确基本流程,实践关键步骤,表征实验结果,反思实验原理。本期研修设计了充足的体验时间,五个实验小组分别请五位博士生助教精细指导,分别完成“纳米电化学”、“纳米贵金属表面增强拉曼光谱”、“纳米吸附净化材料”、“纳米传感器”和“低温锂电池”等实验。实验后,教师们再重组为学习小组,交流不同实验的过程与原理,挖掘其中的思路方法和教育价值。

图28 低温锂电池实验的讲解与操作体验

图29 纳米银胶体的样品展示和实验制备

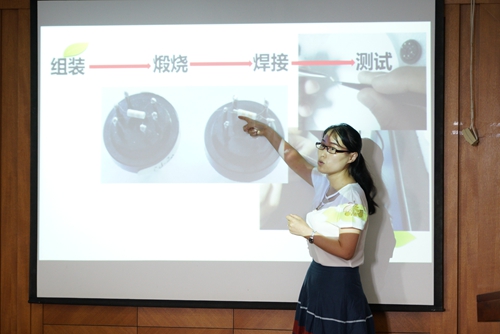

四、交流研讨促发展

五天研修中有高质量的输入,有积极的思考和转化输出。研修中安排了充足的专家对话和研讨时间,青年教师从学科专业角度,骨干教师从学科教学角度,提出了自己的问题和关切,多元化的人员构成和活动设计保证了高质量的学习输入。研修中,通过教师分组学习、集体讨论,促进内容的梳理、反思,以及学科教育价值的挖掘。

图30 晚上教师们的自主学习和分组研讨

在研修的最后一天,五个小组代表将本组的学习成果和体会进行了分享。从“基于真实问题的教学思考”、“科研思维在日常教学中的渗透”到“拓展科学视野,落实核心素养”等。教师们普遍关注到学科观念和思维的重要意义,体验到科学论证的严谨与艰辛,更感受到科学的社会责任,进一步理解学科育人的深刻内涵。

图31-图34 各小组分享交流研修成果

有交流,有碰撞才有新的智慧火花。海淀教师进修学校尹博远老师和智能所唐祥虎副研究员分别从学科教育和教研,以及科学研究中的思考等不同角度,对教师们的分享交流进行点评和总结。不同的学习阶段和知识水平上,要解决哪些关键问题和主要矛盾?这是两个不同视角的交点。希望教师们进一步理解研修内容,在合适的时候,以合理的方式,在教学中渗透科学本质和科学思维。

图37 合肥现代科技馆全体合影

此次研修不仅拓展了教师的科学视野,感悟了科学研究的过程及方法,深刻理解了科学本质,还使学员对科学教学理念的变革有了深入的思考,促进了课程领导力的提升。为给海淀教育提供一流的专业支撑,海淀进校不断进行研修模式的创新,提升研修的精准度和契合度,指导教学改进,促进核心素养落实。

研修感言:

这次研修,不仅拓宽和加深了我对光学世界的认识、感受到了光学世界的美丽和魅力,而且被我国科研人员在光学领域做出的巨大贡献和科学精神深深感染。光学之父王大珩院士的“光学老又新,前程端似锦,搞这般专业很专心”将时刻提醒我在自己的工作岗位上专心致志、心无旁骛。我会将自己学到的知识及时分享和交流给我的同事和学生,让自己的课堂融入新的元素而鲜活灵动起来。

——北航实验学校分校 郭剑楠

山外有山,天外更有天。听了这些博士们的精彩讲解,熟知的物理知识变得那么有活力。五天的学习我也深深的被这些科研人员的奉献精神感动,为国家有了他们的拼搏而自豪

——人大附中 赵雪峰

短暂的五天学习,让我初步了解了与光学相关的科学技术发展现状。对光机所科研人员胸怀祖国,放眼世界的奋斗精神敬佩不已。本次学习内容与我们现在的课堂教学密切相关,不仅开阔了我的眼界,也丰富了备课的素材。相信这次学习必定会使我们今后在光学这部分教学内容更与时俱进,跟上现代光学科技发展的脚步。

——北航实验学校 夏红胜

五天亲近了六位大咖科学家们的科学探究心路历程,感受着我国科技迅猛发展的无限魅力,钦佩不忘初心、砥砺前行科学家的家国情怀。今后在教学中将引领学生大胆质疑、勇于探索、科学探究、科学论证,将严谨治学的精神运用到我们的课堂上,真正培养具有科学素养的接班人。

——交大附中东校区 杨丽峰

这次研修我们走进科学家研究的真实课堂,这个真实的课堂不仅指科学研究的真实环境,还有我们真实的体验,以及科学家真实的科研情怀的传承。在真实的课堂体验中我们不仅对核心素养有了新的认识,更体会到了科学家牢记于心的时代使命、家国情怀与责任担当和对事业的坚韧执著。在今后的工作中,我们要不断理论结合实践,跨学科交汇,学习前沿知识,研究真实案例,并将这种精神传递下去。

——海淀教师进修学校附属学校 宋茂卿

自古蜀中多才俊,天府之路不虚行。回顾此次成都研修,形式多样,互动充分,合作紧密,真是收获满满。从专家的科研成果介绍中,我对不同领域的科研方法有了更全面的认识,补充了专业知识的空白,比如关于物种进化遗传学不同层面的研究方法。此外,专家严谨的科学态度和思维让我感触很深。对于不能清楚解释的问题,不能轻易下结论,一定要经过科学研究的论证。作为中学教师,更要注重向学生传递这种严谨的学习与研究态度,不仅能大胆质疑,更要审慎论证。通过专家呈现的大量一手研究资料,博物馆等讲解员专业扎实的内容讲解,拓展了我的专业视野,更新了学科知识。更让我深切地感触到,在知识快速更迭的时代,只有保持终身学习的习惯,不断获取新知识充实自己,才能在讲台上站住脚。

此次成都之行,还有一个深刻的感受,就是专家的匠心精神。比如面对野外工作时的恶劣环境,面对实验数据的浩大繁琐,科学家们以自己坚韧不拔的毅力去克服,以耐心细致的精神去抽丝剥茧,坚持几年甚至几十年的研究而不动摇,于重重迷雾中还原科学真相。于我而言,将这种专注的精神延续到教学中,提高教学的质量,最终受益的一定是可爱的学生们。教书育人,任重道远。研修路上,我们一直在前行!

——北大附香山学校 陈静

科研工作需要持之以恒的坚持和热爱。比如罗辑研究员,30年的工作时间,有19年都是在贡嘎山的海螺沟进行研究工作的,持之以恒的坚持,使他取得了丰硕的成果。李家堂研究员,经过5年的时间,才鉴定了一种树蛙新种。任何成果的取得,离不开日复一日的坚持。我们的教学工作也是如此,可能有人觉得,总是教那些东西,不需要很努力,也许会厌烦,但我觉得,由于科技的发展,把最新的科学研究进展融入到自己的教学中去,教学永远是常教常新,而且要保持对学科的热爱,有积极的学习态度,把一件事情做到极致最需要什么?热爱,持之以恒的热爱。

——十一学校 窦向梅

五天的科学岛培训活动忙碌而充实,无论是充满高精尖内容的讲座,还是提升实践能力的实验活动,都让我惊喜连连、收获颇丰。“缺陷也是一种美”,维纳斯的断臂让我们从艺术角度认识了这句话,而自然科学世界中居然也存在类似的美通过构建“氧缺陷”可以让纳米材料具有更加完美的性质,像是“给凶猛的老虎插上飞翔的翅膀”,从而满足更多的应用领域。还有科技馆展板上那些美妙的纳米材料照片,从“落红不是无情物,化作春泥更护花”,到璀璨夺目热烈似火的红日,再次使我对自然科学世界的美无比震撼。我会带着对尖端知识的了解和对科研工作的新认识,在基础教学平台上更加认真努力地前行。

——育英中学 张永梅

这是一次难忘的进修,和以往不同是这次来到的是已经离开两年的研究院所。感觉亲切,又有点特别。亲切的是,这里发生过的科研故事,也是自己两年前所经历的。特别的是,这次不仅仅重温了科研过程,而是要换一个角度来重新认识科研,认识化学,并要从中学教师的角度从中寻找教学的素材和教学的方向。也很感谢区里给了我这么一个机会参加这次研修活动,在这里认识了很多优秀的教师。小组老师们的讨论分享,我们一起发现化学学科的本质、前沿价值。

——首师大附中 董阳

100097

100097