2024年10月22日上午,“基于STEM教育的综合科学课程实践”研讨会在北京市育英学校举办,会议由北京教育科学研究院基础教育课程教材发展研究中心主办,由北京市海淀区教育委员会、KY.COM、北京市育英学校承办。

参加本次会议的专家和领导有清华大学航空航天学院高云峰教授,北京教科院课程中心王凯主任、乐进军副主任,海淀区教师进修学校姚守梅校长,海淀区教委美育和校外教育科张少莉科长,北京市育英学校校长赵佳,首都师范大学附属中学校长助理杨森林,北京大学附属中学科学教育中心副主任陈清伟,北京教科院课程中心资源中心范佳午主任,北京教科院课程中心教研员李庆文、李敏、王鑫老师,海淀进校创新教育研究中心副主任陈咏梅等。海淀区各中小学共50余位领导与教师参与大会学习、交流。

与会领导、专家、教师合影

研讨交流 深度碰撞

北京教科院课程中心资源中心主任范佳午主持研讨会。

范佳午主任主持

一、领导致辞

KY.COM校长姚守梅进行致辞,表示本次主题研讨会是对海淀区STEM教育引领和服务教师专业发展工作的肯定与支持,是对育英学校特色综合科学课程实践探索的鼓励,也是对市区项目学校在STEM教育探索上的指导和引领。姚校长指出:

首先,创新是中国发展的核心动力。培养大量拔尖创新人才是一项事关国家和民族未来的国家战略,是国之大计,党之大计。STEM教育是典型的、相对历时较长、比较成熟的一类跨学科课程教学实践,它是基于问题、基于项目、基于探究的学习,是以成果为导向的,以科学和工程实践为载体的学习,强调面向未来的创新能力与合作能力,对学生的成长,对国家未来发展至关重要。

其次,教师的发展是关键。海淀区重视,教委支持,海淀进校作为支持教师跨学科素养发展的“教师成长的家”,与海淀区数十所中小学、幼儿园携手,从STEM课程开发、项目学习实践到课堂教学,再到基于STEM课程教学的跨学科实践,突破关键难点问题,边研究、边实践、边提炼,采取“众筹共研、互导互助”模式,形成了多项成果,以STEM教育促进创新人才普及培养。各项目学校取得了丰硕成果,形成了一批在全国和区域具有影响力的STEM骨干教师,并成为学校跨学科实践的核心成员或带头人。最后,姚校长表示未来海淀进校将持续携手海淀区各中小学在STEM教育领域做更多新尝试。

姚守梅校长致辞

二、主题分享

北京市育英学校校长赵佳以《科学特色视角下拔尖创新人才培养的探索》为主题做分享,赵校长介绍了学校在一体化发展基础之上,聚焦科学领域,着力培养核心素养以及关键人才。学校构建了横向融通,纵向贯通的“科学+”一体化课程,针对不同对象和培养目标,划分出综合科学课程、科学见长特质课程、科学拔尖创新课程。教师研讨特色、学生探究落实、校内导师精细化指导、校外专业化资源助推、师生问道进行课程实践,取得了优异成果。实践过程中关注教师成长,提供机会和平台,助力教师专业发展。

赵佳校长做主题分享

育英学校李豆豆老师进行《育英学校综合科学(STEM)课程建设》主题分享。阐释了综合科学课程建设的三个阶段分别是以“科学方法教学”为主的课程内容研发;引入STEM课例,形成“知—思—行”目标系统;基于通用素养能力构建“知—思—行—达”育人目标系统,确定基石任务并开发学校通用评估工具,实现课程“目标—设计—评价”闭环。课程育人成效显著,教师得到长足发展。

李豆豆老师做主题分享

育英学校李玮琳老师进行《数字化赋能创新人才培养》主题分享。李老师介绍了在综合科学课程建设的实践和探索中,逐渐形成“科学+”课程资源平台。通过数字资源和纸质资源组合,形成了对学生从全体到个体的进阶培养,基于资源平台的开放性、可交互、整合性、生成性和个性化,为师生、生生建立了打破时空界限、跨学科、跨学段互促学习和自主研习的创新人才培养“育英”模式。

李玮琳老师做主题分享

北京大学附属中学科学教育中心副主任陈清伟进行《聚焦创新素养培育的融会贯通STEM课程群建设》主题分享。陈主任表示北大附中科学教育基于“科学育人、全员参与、学科融合、协同发展”的工作发展规划,构建了融会贯通课程群。课程群呈现教研方式、评价方式、学习方式和学习成果四个创新特色,依据课标、跨学科学习特征结构化组织学习内容,以工程实践牵动STEM教育,推动课程教学改革深化和科学教育发展。以融合课程为例介绍学生在创新设计、创新应用、实践探究上的能力发展路径。

陈清伟主任做主题分享

课堂观摩 跨界实践

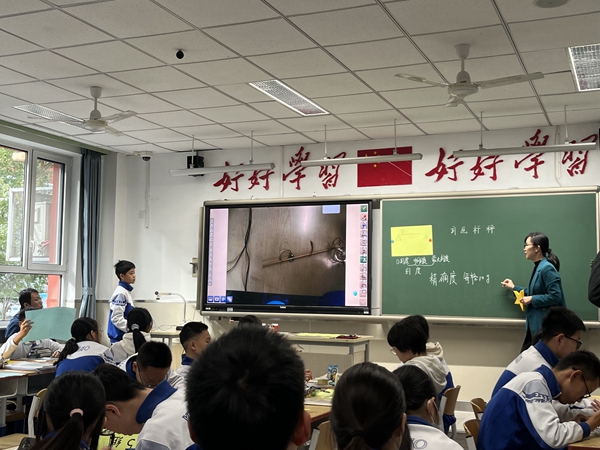

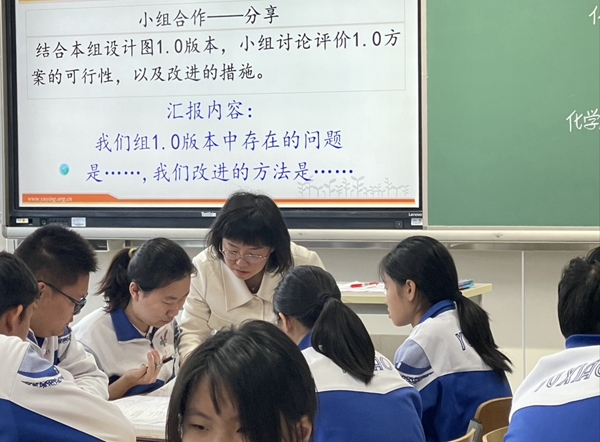

研讨会首先呈现了七节基于STEM的跨学科实践观摩课,多个学科教师进行了以工程设计统整学习内容,以项目学习方式引导学生学习的深度探索。观摩课主题如下:

七位不同学科教师从真实问题出发,创设挑战性任务,引导学生提出问题、主动思考和解决问题。学生在过程中经历了权衡多个限制条件,设计多样化解决方案,审视评估数据和证据的可靠性,构建推理论证模式,分析方案可行性,改进方案和模型等过程。在问题解决中,学生主动建构学科核心概念和调用学科认识角度,形成科学观念,提升认知能力和发展科学思维。

观摩课现场(从左至右依次为欧阳红霞、高杰、鲁婷婷、孙宇阳、李玮琳、丁曼旎、张花)

反思总结 深化探索

一、点评与指导

海淀进校创新教育研究中心副主任陈咏梅进行课例点评。她指出7节观摩课具有三个一致性:首先是以工程设计进行课程内容统整,以中小学STEM教育中的工程思维实施流程,进行科学探究与工程实践;其次是以素养导向的有效学习任务和活动,提升学生的认知能力和发展科学高阶思维;再次以项目学习方式,促进学生自主学习和主动建构。陈主任指出基于STEM的综合科学课,需要教师对工程学原理、对实际产业应用和技术、对学生的认识发展规律要有很深刻的理解、洞察和整合。

陈咏梅副主任做点评

清华大学航空航天学院教授高云峰进行指导。高教授指出在创新人才培养的国家战略大背景下STEM教育的重要性愈发凸显,科学探究实践是科学探究加工程技术实践,两者紧密相关。首先要鼓励学生做科学探究实践,动手制作模型和各种创新教具学具,通过实际操作培养学生的实践能力和创新思维;其次不仅要学习知识,更要关注学习问题解决思路和方法,让学生亲自动手实践,形成方法才能够迁移应用;最后要重视科学教育成果的整理提炼,辐射全国各地。高教授对欧阳红霞老师《设计和制作供氧口罩》的课进行了指导,表示课程设计完整,实施过程中能够主动引导学生思考和提出问题,以工程问题解决流程引导学生解决问题;建议“结构与功能”跨学科概念,以生成工程问题结果过程进行课例改进。

高云峰教授做点评

二、领导总结

北京教科院课程中心主任王凯做总结讲话。王主任对本次研讨会给予了高度评价,并指出,面对以STEM为魂的科学教育实践落实,第一点要从大概念走向大挑战,通过挑战不断地激发兴趣;第二点从一次性问题解决走向问题解决过程中不断发现新问题和新问题的不断解决;第三点从知识迁移走向精神永续,弘扬科学家精神。

王主任强调,本次研讨会不仅深化了创新人才培养的实施结构,更是聚焦研讨了科学教育加法的组织形态。育英学校构建了综合科学课程目标体系,使用长周期、低门槛、多通道、多活动的方式,让全体学生成为“人”,在综合素养不断提升的“高原”上,未来可能达到的“高峰”。育英学校用学校文化建设和组织形态变革,给了学生可以缓慢成长、自我发现的时间和空间,形成了人才能够慢慢成长的科学体系。综合科学课程体系既捍卫了学科课程的国家性,又满足了未来社会以问题和任务驱动的复杂性,这类课程就是二者的完美桥梁。

王主任最后指出,落实科学教育、人才培养和科学家加法,要把握科学的三个本质:基础教育阶段,科学对于学生而言是有限解释;科学教育具有综合本质,是一个整体;科学研究和探究中,失败是常态,经历无数失败和错误,百折不挠,真正像科学家一样思考与实践。

王凯主任做总结讲话

授课教师收获与反思

鲁婷婷:本次“基于STEM的综合科学研讨会”于我们团队而言,是一场收获满满的教学成长之旅。特别感谢市教科院课程中心和海淀进校创新中心的教研员们指导和鼓励,从主题选择、任务设计、活动优化、实施精细化等都给出针对性建议。这样的精细化指导,耐心磨课,可谓点石成“金”。此次“探秘果蔬净化器”中进行了科学论证(CER)模式逐步建构的教学实施探索,激励我潜心教学,在STEM课程教学实践道路上继续努力成长。

高杰:这是一个学生自主学习、合作研讨、创新实践的项目学习过程。学生通过收集资料、动手实践、设计并进行实验、实验演示、整理汇报、小组合作研讨、优化解决方案等多种方式,解决淡化海水的核心任务。专家们对我进行细致指导,尤其鼓励我在教学中发展学生高阶思维能力——建模能力,学生的表现让我们惊艳。这给了我很大启发,要在教学中以认知能力为导航,设计适合的学习活动,相信学生,打破学科既有想法,大胆创新!

张花:教学环节中,孩子们提的问题全面、清晰,基本涵盖了制作口罩的所有关键问题,充分展现出了学生在真动脑,真思考,真感兴趣的全心投入过程。学生小组合作讨论,运用定量的方法改进1.0版设计,应用产品标准进行评估,发展了学生通过定量分析进行评价决策的能力。课堂结束后,有同学追着问“能买到50%的过氧化氢溶液吗?““能让我拆个电动口罩吗?”,我有些振奋,心想,这应该就是这节课的真正价值体现,让学生意犹未尽,继续拓展思维空间。

孙宇阳:通过给尤克里里定音这节课的设计、改进和精细化的过程,我不仅学习到了如何基于STEM理念整合课程,还认识到老师需要提前实操、预设问题的重要性,只有老师实际操作才能发现学生面临的真实问题,才能更精准更有效地在课堂上引导和支持学生解决真实问题,才能让学生切身体会到学习在生活中的价值和意义。

欧阳红霞:在多年的教学生涯中,我一直认为化学学科离工程实践很远,即使有也只是以工程为情境来激发学生兴趣,并没有贯穿整个课程实践中。这一次进行了如何定义“供氧口罩"这一工程问题的教学实践,感悟最大的挑战是:作为一名有着教学进度要求的化学教师,必须要平衡学科教学与工程问题解决之间的关系,要设计任务引导学生认识到如何调用化学知识,解决关键问题,找出关键限制条件。在一次次教学改进中找到了如何将化学与真实工程实践相融合的方式。

丁曼旎:《创意杆秤设计》是一个基于STEM的综合科学实践项目。我亲历了该项目实践全过程,收获良多。认识到项目学习的情境和挑战性任务是需要精心设计的,问题解决过程是要围绕杆秤的精准性与小巧美观两个“相矛盾”的标准,运用物理杠杆的平衡原理,经历一次函数建构的过程,并应用数学模型,解释刻度均匀刻画的理由,并校准刻度。学生在产品优化的过程中,认识到系统误差与数学模型的矛盾,理解科技发展中的真实挑战。

李玮琳:《教室蔬菜种植小能手》项目中,学生投入了极大热情,也迸发了很多创意。观摩课中学生用科学探究生成的数据指导种植,亲自动手组装智能设备和其他装备中,认识到环境条件对问题解决的限制将教室蔬菜种植与设施农业种植之间建立关联,设施农业的拓展延伸让学生大开眼界,体现了基于STEM的劳动学科综合属性。

参会教师心得体会

北京十一学校一分校 马超:参与此次研讨会,我收获满满!我有幸观摩了1节高品质展示课,育英学校通过生动的课堂实践,完美展现了STEM教育在激发学生创造力和解决问题能力上的独特魅力。同时,我也深刻感受到了STEM课程对学生工程实践能力的有力培养与积极推动。此外,我还见证了不同学校、不同部门在STEM教育领域的丰富实践经验。专家们的精彩点评既解答了我们的疑惑,又为我们指明了探索的方向,使我对STEM课程有了更为深入的理解。与参会教师的交流也让我受益匪浅,拓宽了教育视野。感谢承办单位的辛勤付出,期待未来能有更多学习交流的机会,共促STEM教育发展!

北京市海淀外国语实验学校 齐鲁:有幸参加在北京育英学校组织的“北京市‘基于STEM教育的综合科学课程实践’研讨会”,对我来说是一次宝贵的学习和启发之旅。展示课与研讨会相结合,理论与实践相结合,让我对STEM教育有了全新的认识。在会议中,我听到了关于“知、思、行、达”培养目标的深刻解读,这四个阶段不仅层层递进,而且相互支撑,形成了一个完整的教育体系。育英学校正是遵循这一进阶过程,为STEM教育树立了典范。今后,我们将借鉴育英学校的成功经验,努力推动STEM教育发展,为培养更多创新型人才贡献力量。

北京市海淀区玉泉小学 郝薇薇:今日的研讨会,刚走进育英学校的校园就被美丽的秋景给包裹了,真美,一步一景。在江山社稷广场上看到了学生们的科技成果的展板,无论是发明创造,科学探究还是社会调查,都是来源于学生真实生活的选题,感受到了育英科学教育的魅力。有幸听了鲁婷婷老师的课,短短的四十分钟时间,鲁老师带着学生通过一连串的活动把论点有效,论据相关,论证逻辑,反论挑战几方面建构得明明白白,真是让人佩服。不同角度的大会报告,更是让我从全方位了解了育英的科技创新人才培养体系以及北大附中的STEM课程群建设,赞叹之余,深受启发。

文:创新教育研究中心

图:北京市育英学校

编辑:夏玲玉

100097

100097