为提升科学教师的科学素养和实验技能,2015年至今,海淀区教师进修学校师训部充分利用中科院优质培训资源,成功举办了五期骨干教师科学素养提升高级研修。研修采用浸润式,科学骨干教师走进中科院实验室,走近科学家身边,提高实验技能,提升科学素养,感受科学精神和科学品质,并通过后续持续跟进、迁移应用,改进教学行为。借鉴科学骨干教师浸润式研修,2019年暑假,经过充分论证,又与苏州大学联合举办了首期语文骨干教师人文素养提升高级研修。“浸润式研修”使500多名骨干教师受益,为海淀区骨干教师专业发展注入新的动力,成为了骨干教师休假新模式。

7月16日至7月20日,海淀区31位化学骨干教师在师训部刘锌主任、教研室陈颖主任的带领下踏上了“催化”之旅。课程以拓展教师科学视野,感悟科学研究方法,深刻理解科学本质为目标,通过专题讲座、现场观摩、亲手实验及学术交流等多个课程模块,力求凸显科技前沿和实践体验的价值。同时,在基本原理、教育应用等方面充分考虑骨干教师的专业背景和教学需求,增强了课程的可理解性和实用性,促进了教师对科学教育理念的深入思考,加速了骨干教师的“催化反应”。

【反应器】中国科学院大连化学物理研究所

中国科学院大连化学物理研究所(以下简称“大连化物所”)创建于1949 年 3 月,七十年来,通过不断积累和调整,逐步形成了自己的科研特色。时至今日,大连化物所已发展成为一个基础研究与应用研究并重、应用研究和技术转化相结合,以任务带学科为主要特色的综合性研究所,落户多个国家重点实验室,科研成果丰硕。重点学科领域为:催化化学、工程化学、化学激光和分子反应动力学以及近代分析化学和生物技术。

【催化剂】

专题讲座——“催化” 科学视野拓展 ,理解学科本质

在五天的研修活动中,大连化学物理研究所的研究员们带来了8场精彩的专题讲座:孙毯毯博士的《走进石油的世界》、李为臻研究员的《雾霾与燃烧》,与中学化学教学联系紧密,提升了骨干教师对于化石能源利用和空气污染的成因及防治的认识。老师们也通过讲座了解到科学家们在解决能源开采利用、燃料燃烧对空气的污染等方面所做的不懈努力。

孙毯毯博士讲座

李为臻研究员讲座

王旺银博士的讲座《自然光合作用到人工合成太阳燃料》介绍了通过“人工光合作用”利用太阳能的研究,鲁文静博士的讲座《流动的液体 能源的未来》介绍了利用液体电池储存太阳能等重要的研究成就。两位老师的报告带领骨干教师看

到了新能源的发展和未来。

王旺银博士讲座

鲁文静博士讲座

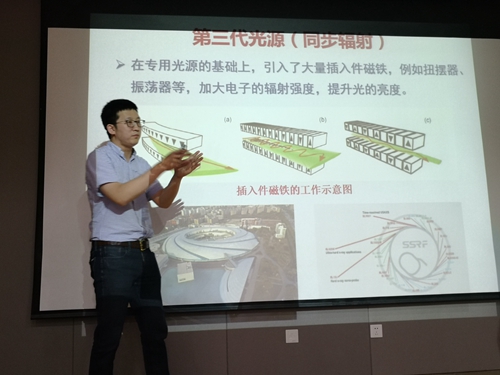

房硕博士通过讲座《神奇的激光》阐述了激光的发现和应用,孙洋研究员在《带你走进大科学装置——大连光源》的讲座中介绍了为了利用X射线激光进行科学研究所建立的大科学装置。了解到我国科学家在尖端研究领域取得的进展,

骨干教师心中充满骄傲和自豪。

房硕博士讲座

孙洋研究员讲座

李海洋研究员的《分析化学家的眼睛有多亮》介绍了质谱分析在生产生活中的重要应用,他的团队主要从事科学仪器的研发,是科技转化为生产力的典型代表。孙广炜研究员的《神奇的再生》重点介绍了在诱导性多功能干细胞方面的研究,骨干教师通过这两个讲座深刻体会到“科技是第一生产力”、“科技使生活更加美好”的内涵。

李海洋研究员讲座

孙广炜研究员讲座

每场讲座之后,骨干教师都抓住机会与专家们积极互动,或答疑解惑,或交流探讨,现场热烈的研讨气氛让大家都沉浸其中,充分享受学习的快乐。

互动交流

实践体验——“催化”科技前沿探究,感悟科学精神

研修第三天和第四天,骨干教师在科研人员的带领下走进氢能与先进材料研究部实验室、纳米与界面催化研究组实验室,穿上实验服,戴上口罩和手套亲身开展实验。在氢能与先进材料研究部实验室,老师们体验了在手套箱中制备核磁共振样品、测试储氢材料咔唑的氢谱,了解了储氢和脱氢的实验条件。在纳米与界面催化研究组实验室,老师们了解到不同形态热电材料的制备方法,体验了热电基材料的制备和性能测定。

实验室参观与体验

这两天,骨干教师还参观了多个实验室,包括分子反应动力学国家重点实验室的“多原子分子反应体系动力学的成像实验研究”研究组,催化基础国家重点实验室“固体氧化物电解池中高温二氧化碳电解”研究组和“二维材料与能源小分子转化创新特区”研究组。三个研究组的组长肖春雷研究员、汪国雄研究员、邓德会研究员亲自讲解,并和老师们进行了深入交流。另外,老师们还见识了多功能纳米探针、扫描隧道显微镜(STM)等高端科学装置。科研人员演示了微观尺度下观察到的STM图像,让老师们切身体验到技术进步带给实验表征的便利。

通过与一线科研人员的交流与亲身体验,老师们体会到科学实验的严谨性和艰难性,如选择一个好的元素配比,摸索合适的压强和温度需要反复不断的尝试,做科研需要耐得住寂寞,老师们被科研人员的坚持不懈的科学精神和态度所感染。

肖春雷研究员、汪国雄研究员、邓德会研究员讲解

【生成物】总结交流——“催化”促学科素养落地

每天,骨干教师分工合作,利用休息时间把学习内容和心得体会制作成美篇供全体学员交流分享。20日上午,在班长张文胜、杨晶晶两位老师的主持下,研修班五个组进行了总结交流。

研修总结交流

第一组的汇报人王严老师以“桥”为比喻,将五天的学习比作是“一座让课本知识鲜活的桥,连接了科学教育和科研实践”,“一座让素养落地的桥,连接了化学学科素养和科研工作者的素养”,“一座打开视野的桥,连接着教师、学生和科学家”,“一座通向初心的桥,连接着科学家的科研工作、我们的教育工作和国家的未来。”很好地回答了《研修手册》致学员的一封信中的提问:我是谁?我从哪里来?要到哪里去?我带来了什么,将要带走什么?我们是渡桥者,更是筑桥人。我们从一线课堂中来,到为国家育人的彼岸去;我们带着学习的热情,带着育人的初心,也带着实践的困惑,带着对学科本质和学科前沿理解的渴望,我们要带回的是大连化物所科研工作者的家国情怀、赤子之心,是课堂实践的丰富素材和更广阔的学科视野,是为国家培育科学创新人才的使命!王老师道出了骨干教师的心声,引起了大家的热烈共鸣。第2、3、4、5小组的教师代表也从化学学科素养,素材选取使用,教育教学反思等方面分享了培训的实际获得。从汇报中可以看出,大连化物所之行时间虽短,但是收获满满。

海淀教师进修学校陈颖主任对五天的研修进行了细致的点评。陈主任给老师们提出了三个问题:我们要给学生哪些知识?如何利用丰富的素材设计有效的学习活动?如何进行课堂教学,使得核心素养真正落地?随后,还给大家提出了关于这次研修后续的建议:消化-转化-内化。“消化”即与本校组内同事分享这次研修的收获。“转化”即结合团队的力量,将我们的学习成果应用在课堂之上。“内化”即将我们的教学实践做成成熟的教学课例,在校内校际交流,让更多人受益。

陈颖主任点评

研修感悟——“催化”助教育情怀升华

五天的培训很快就结束了,骨干教师享受了科学的饕餮盛宴,更感受到科学家们的家国情怀和对科学的热爱。在交流中,李海洋研究员表示深知尖端科学仪器是国之重器,作为科学家要有担当,要为国家安全、生态环境保护和人民健康做出贡献!孙毯毯博士在回答所内课题分工时提到,科学家们根据国家的需要分工协作,怀揣着自己的科学梦想和追求,淡薄名利,潜心研究。在实验室参观时,姜鹏研究员说他们选择研究方向的依据是国家发展需要和重大科学问题。在研究的过程中失败次数远大于成功,但是只要有越挫越勇的精神和敏锐的科学洞察力,终将取得成功。孙广炜研究员用“中国人最早发明火药却没有继续研究其应用”的事例告诉老师们探索要永不停止,除了知道是什么,还要知道为什么,然后是怎么做……科学家们的精神让骨干教师敬佩,老师们纷纷表示,要把这种爱国情怀和不断求索、勇于创新的科学精神传递给学生,让核心素养落实在化学教育中,为国家培养社会主义合格建设者和可靠接班人。

中央民族大学附属中学陈媛老师:大连化物所的五天学习对我来说是一次回到梦开始的旅行,研究生期间的实验经历居然在我脑海里那么清晰。但是入职之后这六年的教学让我离科学研究越来越远,我一直思考难道我研究生所学的知识都没有任何作用了吗?这五天一场场的专家报告,一个个实验的观察和体验,我终于醒悟,原来科学研究就在离我很近的地方。不是一定要研究高大上的专业问题才是科学研究,不是非要发高水平的文章才是科研的成果,真正的科研是为人民服务,为祖国建设事业服务的。有一颗追求真理的梦想和初心,才能完成复兴民族、复兴祖国的使命。作为一名基础教育的工作者,我反思该教给学生什么样的知识和能力,学生应当学会的是解决问题的思路和能力,而不是成型的解题套路。五天的学习对我来说就是一场饕餮大餐,未来的教学路还很长,我们应该怀着对科学的敬畏心和对教育的初心,立德树人,为中华民族的伟大复兴培养更优秀的接班人!

100097

100097