2016年10月22日,由KY.COM主办、首都师范大学附属中学承办的“核心素养与数学教育”研讨会隆重召开。海淀区的560位数学教师,和北京市其它15个区县的50位教师,以及来自天津、内蒙、河北的40位教师,共计650人参加了本次研讨会。来自教育部基础教育课程教材发展中心、西南大学、东北师范大学、首都师范大学、北京教育学院、北京教育科学研究院的8位专家莅临指导。海淀区数学教师与北京市其它区县的同行、课程改革专家齐聚一堂,共同研讨数学教育改革的新问题,交流对“核心素养与数学教育”的思考与探索。

图1 大会现场

第一单元 现场课及专题研讨

冒着秋雨后的一丝寒意,与会的教师、专家从四面八方赶来赴会,一走进首都师范大学附属中学秋意浓浓的校园就奔赴教室,共同品味不同学段与“圆”有关的的三节数学课。从师生之间充满数学思维活动的课堂活动中,让与会的数学教师和专家们看到了海淀区的数学教师们所理解的核心素养与数学教育,感受到了数学教学研究让数学课堂充满的理性精神。

小学现场课由北大附小王雪峰老师执教,课题是《圆的认识》。

图2 北大附小王雪峰老师执教《圆的认识》

特级教师、北京市基教研中心小学数学教研室主任吴正宪老师在点评北大附小王雪峰老师执教的《圆的认识》这节课时感慨道:这是一节通过读懂学生、读懂数学让学习真实发生的课。这节课的学习素材和问题都来自于学生,学生通过圆与其他图形的比较(折叠、测量、论述、想象等)来认识圆,以学生的研究和交流来促使学习的发生。

图3 吴正宪老师与执教教师、教研员共同研讨

初中现场课由首师大附中的邵海磊老师执教,课题是《圆的再认识》。

图4 首师大附中邵海磊老师执教《圆的再认识》

东北师大马云鹏教授听完首师大附中初中数学教师邵海磊执教的《圆的再认识》指出:这节课比较系统的梳理了“圆”这个内容,这样一种知识的联系让学生形成一个整体的认识,这种整体认识在解决平面几何的时候非常重要,同时让学生认识到学习数学的素养更重要的是学会思考,学会如何思考问题,这节课为老师们做了很好的示范。

图5 马云鹏教授进行课例点评

高中现场课由首师大附中王海平老师执教《再谈两圆公共弦所在直线的方程》。

图6 首师大附中王海平老师执教《再谈两圆公共弦所在直线的方程》

北京教育学院王建明教授首先肯定了王海平老师从学生质疑的问题出发创设本节课的教学,教学过程中关注了平面解析几何的学科特点之后,对本节课教师在对学生进行学科素养的培养方面给予较高的评价,他指出:几何学是要寻找图形的不变量,或者图形关系中的不变量,这一数学本质在这节课上体现的很好。

图7 王建明教授进行课例点评

三节课围绕“圆”这一几何对象,三位教师,从三个学段的同步展示,让参会教师体会到,学生在不同学段对同一几何对象——圆的认识进阶,以及作为教师如何理解学生,如何研究数学,如何通过教学促进学生的核心素养的全面发展。这些都引发了与会的数学教师的深入思考。

第二单元 主题报告

从充满数学思维的课堂来到附中的学术报告厅,全体与会人员又沉浸在对数学教育的思考与展望之中,思考着如何在数学教育研究与实践中落实核心素养。

首都师范大学附属中学沈杰校长致欢迎辞。海淀区教师进修学校罗滨校长在讲话中,充分肯定了海淀区的数学教师们在学习、课题研究、主题研讨和学科教研基地建设四个方面的工作所取得的成绩,并从学科教育价值的角度请全体教师们思考:如何在教学中,帮助学生会用数学的眼光来观察世界,会用数学的思维来分析世界,会用数学的语言来表达世界;要反思自己任教的学科到底能给学生带来什么。

图8 首师大附中沈杰校长致辞

图9 海淀区教师进修学校罗滨校长讲话

随后,海淀区教师进修学校数学教研室主任邵文武老师、教研员黄延林老师,北京市海淀区中关村第三小学的乔芳老师共同做了《海淀区数学教育的实践和思考》的主题报告。

邵老师首先从海淀数学教育观念的转变,探索三级联动深度教研的机制,数学教育研究和实践的载体,数学教师队伍的专业素养提升四个方面对海淀数学教育的实践进行了详细的阐述,对数学教育改革面临的机遇和挑战进行了比较深刻的反思。

图10 海淀区教师进修学校邵文武老师发言

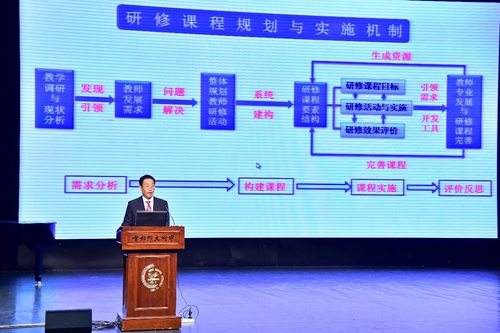

黄延林老师则从课程内容、课程开发与实施和课程研修效果等方面详细介绍了“5+M+N”教师研修课程。他指出,“5+M+N”教师研修课程的设计与实施促使研修的主题更具有针对性,研修活动更具有参与性,解决的关键问题更具有实践性,研修过程更具有生成性,提高了教师参与研修的积极性。

图11 海淀区教师进修学校黄延林老师发言

乔芳老师和大家分享了自己作为一名新教师在成长中的困惑,以及在教研活动中学习、成长后如何用研究的方式备课,她的成长故事生动体现了海淀年轻数学教师队伍的发展历程。

图12 中关村三小乔芳老师发言

对海淀区的数学教育,专家们是怎么看?北京教育学院顿继安副教授指出:海淀区所研究的问题就在首都范围领域起引领作用,这些问题都是聚焦到对于学生学习的价值取向,数学学习的价值取向,数学学习的载体和方式多个方面开展一些前沿的高端的研究。

图13 北京教育学院副教授顿继安发言

教育部基础教育课程教材发展中心教学处教授莫景祺指出:海淀区已经在探索如何在学科当中落实学生发展课程素养,如何落实学生发展的核心素养,并且是扎扎实实的实证性的研究来提出如何落实核心素养的一些策略方法。希望海淀区将来能够在这些方面继续扎实的探索,争取为全国范围内,为如何落实学生发展核心素养提供有价值的经验。

图14 教育部基础教育课程教材发展中心教学处教授莫景祺发言

研讨随着西南大学宋乃庆教授主题为“打造优质高效数学课堂教学,促进学生数学核心素养发展”的报告达到了高潮。宋教授对“核心素养”、“数学核心素养”、“优质高效数学课堂教学”的内涵以及他们之间的关系做了丰富详实的阐述。宋教授用精深的理论、广阔的视野、生动的举例深深吸引了在场的老师们。一位年轻老师说:今天听了宋乃庆教授的讲座,学习很多,以前总是碎片化的了解核心素养和数学核心素养,总有一种盲人摸象的感觉,此次宋教授系统全面的讲核心素养和数学核心素养的来龙去脉、内涵、两者之间的关系以及为什么要培养核心素养等等,感觉一下子揭开了核心素养的面纱,让我对核心素养和数学核心素养有了全面的了解。

图15 西南大学宋乃庆教授作主题报告

午休时间尽管非常短,但参会的教师们仍兴致勃勃地对上午的讲座和听课进行了交流和反思。教师们对同一教学素材在不同学段的要求与数学思维的连贯性,以及达到螺旋上升的目标有了进一步思考。同时对于核心素养以及数学核心素养的具体内容更加明确,也在探讨如何在自己的教学实践中渗透所学,切实为提升核心素养做脚踏实地的研究和尝试。

第三单元 专题研讨

下午与会教师和专家分组深入到“核心素养与教学校本课程” “核心素养与数学学习方式改进” “学业评价与数学教学改进” “核心素养与教师专业提升”四个专题的学习和讨论中。每个专题都主题鲜明的突出核心素养,既有理论高度又有操作的可借鉴性。专家点评是每个专题的一大亮点,让参与讨论的教师们对论坛的主题有了准确的理解。

专题一围绕“核心素养与数学校本课程”展开。由进修学校教研员邵文武老师主持。

图16 海淀区教师进修学校邵文武老师主持

人大附中孙芳老师以《构建多元课程体系,促进师生共同发展》为题,分享了人大附中以学校的实际情况为基点,开发具有多元化的数学课程的实践与思考。

图17 人大附中孙芳老师发言

北京市十一学校崔君强老师以《私人订制,我的课程我做主》为题,介绍了十一学校的数学学科课程。十一学校主张数学课程应该具有个性化,不仅能够关注中学数学教育的基础性,而且能够适合每一个孩子的发展。

图18 北京市十一学校崔君强老师发言

清华大学附属小学许淑一老师以《工具撬动下整合数学课程的思考与实践》为题,介绍了在清华附小整合数学的课程理念背景下,工具成为学科内、学科间、超学科的杠杆,撬动并进一步推动了整合数学的发展。

图19 清华大学附属小学许淑一老师发言

北京景山学校吴鹏老师以《守正出新、因材施教》为题,介绍了景山学校高中数学课程。景山学校坚持整体性、实效性、发展性、差异性四项原则,设置不同学生需求、不同课程目标、不同课程计划的班级,即贯通班、直升班、理科班、文科班。

图20 北京景山学校吴鹏老师发言

首都师范大学教授、博士生导师张景斌对专题发言进行了点评。张教授用“百花齐放、花有独香”高度概括了四位教师的发言。同时也提出了几点建议:校本课程的开发具有自主性,对于本校的资源利用与开发,可以在“怎样”的层次中体现;校本课程与校本教材之间的关系应该是目的与载体的关系,标准与个性的平衡的把握应该更细致具体。

图21 首都师范大学张景斌教授点评

专题二围绕“核心素养与数学学习方式改进”展开,由进修学校教研员黄延林老师主持。

黄延林老师首先做了《深度学习与教学改进项目促进“教”、“学”方式的改变》专题发言。他详尽地介绍了“深度学习”项目的研究背景与目标,还介绍了海淀区教师进修学校数学教研室如何以项目为载体,融合深度学习,促进教研创新,提升教师的数学观和教育教学观,培养学生核心素养的具体做法。

图22 海淀区教师进修学校黄延林老师发言

人大附小石秀荣老师做了题目为《对话——让学习真正发生》的专题汇报。石老师介绍了人大附小在步入“深度学习”项目后,对改变学生的学习方式的渴望与做法。石老师从“发现和提出问题”、“对话交流”、“可爱作业”三方面具体阐述了人大附小在学生学习方式变革方面的思考和做法。

图23 人大附小石秀荣老师发言

KY.COM附属实验学校曾辉老师以《深度学习视角下学生学习方式的变化》为题,通过4个案例解读了学校在深度学习项目中的研究和思考。

图24 海淀区教师进修学校附属实验学校曾辉老师发言

广州市南沙区教师进修学校教研员黄安锦老师作了题为《探索前行,且行且思——南沙区数学学科“深度学习”项目推进在路上》的专题汇报。黄老师围绕着“深度学习”项目推进过程中,教师是如何改进教学和培养学生学科核心素养的这一主题,简单介绍了南沙区的数学教育情况,以及一年来项目的推进情况。

图25 广州市南沙区教师进修学校教研员黄安锦老师发言

几位教师发言后,东北师范大学马云鹏教授进行了点评。马教授提炼了几个发言共享的优势:1. 区域研究、学校教学研究等都在持续不断地进行研究与推进,大家借助“深度学习”项目,以培养学生核心素养为主题开展教研。教研的最终目的是促进学生发展、改进教学。“深度学习”项目研究就是希望将教学改革与常规教学、教研整合在一起。 2. 实验区、实验校的研究都有明确的目标和清晰的思路。 3. 在研究过程中不断的反思和提出问题,反思教师问题、学生的问题、教学问题,在提出问题中不断思考。 4. 从深度思考的主题到追求有效地教学活动,设计组织真活动。

图26 东北师范大学马云鹏教授点评

专题三围绕“学业评价与数学教学改进”展开,由进修学校教研员李大永老师主持。

东北旺中心小学梁晶老师做了题为《基于小学数学学业标准的教学改进》专题发言。梁老师阐述了用评价撬动常态教学的案例,在“题变课”的教学研究过程中,教师经历了对测评题目、学业标准背后的理念从形式到内涵的挖掘与理解。

图27 东北旺中心小学梁晶老师发言

海淀区教师进修学校的刘忠新老师对《基于初中学业诊断的教学改进》做出论述。刘老师介绍了在初中学业诊断项目中,把数学能力和思想方法划分成不同的层级和等级,制定了相应的评价指标,如何进行科学测试和科学评价,让评价真正指导教学改进。

图28 海淀区教师进修学校刘忠新老师发言

海淀区教师进修学校李大永老师围绕“基于核心素养”的试题命制与评价这一话题展开汇报。李老师认为,数学核心素养是学生综合能力的反映,数学学科的六个核心素养显著相关,数学核心素养在学生“四基”和“四能”的培养过程中集中体现,数学核心素养测评的框架与学生的学习过程密不可分。

图29 海淀区教师进修学校李大永老师发言

北京教育学院的王建明教授肯定了“以评价促教学改进”的做法,建议教师们要站在时间的尺度、比较的尺度认识评价,注重对学生学习的研究,开发评价中的资源,让评价更有学习的价值和意义。

图30 北京教育学院的王建明教授点评

专题四围绕“核心素养与教师专业提升”展开。由进修学校教研员白雪老师主持。

图31 海淀区教师进修学校白雪老师主持

北京航空航天大学实验学校金红梅老师以《联片教研促进教师专业发展》为题进行了汇报,介绍了参与联片教研学校的一些具体思考和取得的成绩。

图32 北京航空航天大学实验学校金红梅老师发言

北京市第二十中学李久省老师以《学科基地建设助力青年数学教师培养》为题,结合青年教师成长的具体案例,重点从专家引领、骨干带头、校本课程、科研课题等方面介绍了学科基地建设助力青年教师发展的经验。

图33 北京市第二十中学李久省老师发言

海淀区教师进修学校薛钟俊老师做了题为《教研员驻校教研推动学校教师专业发展》的专题发言。薛老师在科大附中驻校3年,他用自己的课堂教学影响老师们的教学,引领老师们开展了互联网教学、微课开发等研究,有效地促进了老师们专业发展。

图34 海淀区教师进修学校薛钟俊老师发言

北京市海淀区中关村第三小学陈俊荣老师做了题为《基于需求,依托项目研究,促数学教师成长》的发言,介绍了中关村三小从环境保鲜、供给侧变革、价值观引领这三个方面的改变促进教师成长的经验。

图35 北京市海淀区中关村第三小学陈俊荣老师发言

北京教育学院朝阳分院白雪峰老师以《从基于标准到兼顾学科素养培育的教师专业发展实践研究》为主题进行了汇报,从改革内设机构设置,进行精细化管理;构建开放多元、立体长效课程体系,促进不同水平教师发展;通过标准培训、学科核心素养、教学关键问题研究等方式,夯实教师发展的基石等方面介绍了朝阳区关于促进教师专业发展的思考与实践。

图36 北京教育学院朝阳分院白雪峰老师发言

北京教育科学研究院研究员李青霞提出教师培训也要做引路人,通过核心人物、任务管理等方式,围绕核心素养、人的发展做培训,要“静待花开”,深入一线,做科学、具体的教师培训,促进教师专业提升。

图37 北京教育科学研究院数学教研员李青霞老师点评

本次研讨会在与会教师热烈的掌声中圆满结束。博学笃志,有容乃大。海淀区数学学科素养与数学教育研讨会拓宽了教师们的视野,促进了交流,激励开拓创新,为教师们教学研究创造了优良的环境。作为海淀区数学教育工作者,我们要不断地学习,努力探索教育教学的规律,在全面深化教育体制改革的背景下,继承和发扬海淀教育的优良传统,不断超越、追求卓越,在教育改革的进程中与教师们共同成长,携手创造海淀教育辉煌的未来。

100097

100097