2023年12月27日,北京市海淀区第四届中外合作办学项目教学展示会在一零一中召开。大会由北京市海淀区教委国际交流与合作办公室和海淀区教师进修学校主办,北京一零一中承办。此次会议以“学科大概念视域下国际课程整体教学策略研究”为主题,分享交流海淀区国际课程教师教学研究成果。

北京市教委国际合作与交流处处长徐建姝,北京市教委国际合作与交流处副处长胥丹丹,海淀区教委副主任唐建东,海淀区教师进修学校校长姚守梅,海淀区教育党校常务副书记李继英,海淀区教委国际交流与合作办公室主任吕娜,海淀区委教工委宣传科科长章军,北京一零一中书记、校长熊永昌,北京语言大学国际学院院长郭力,北京外国语大学国际教育学院副院长苑大勇,北京第五实验学校校长、北京丽泽国际学校校长李有毅,海淀区教师进修学校课程指导中心国际课程教研员李辉出席本次会议。

大会分为集中交流与教学展示两个环节。

北京市海淀区2023年第四届中外合作办学项目教学展示会主会场

集中交流

市教委国际处领导致辞

北京市教委国际处徐建姝处长对大会的召开表示热烈祝贺。她在会上谈了对北京市基础教育改革中中外合作办学未来面临的新趋势和新挑战。首先,要坚定办学方向,规范管理,同时做好推广宣传。深入推进中外合作办学不仅要思考“怎样培养人、培养什么样的人”,还要加强对教材、课程和教师的规范化管理,与此同时,对中外合作办学的经验做好梳理,推广宣传。其次,做好办学定位、引入优质国际教育资源。中外合作办学不能简单地以海外升学为目标,要筑牢国家课程的根基,引进综合实力优质的海外合作学校,杜绝匹配方不对等的现象,真正实现引入优质教育资源的目的。第三,坚持系统思维、实现高站位办学。要学会跳出中外合作办学看中外合作办学,思考高中中外合作办学面临的机遇与挑战,关注国际教育、全国和全市教育发展趋势。各学校要对标世界顶级基础教育名校,形成一个让学生、家长、学校、社会满意的人才培养共赢格局。

北京市教委国际处徐建姝处长致辞

区教委领导致辞

海淀区教委唐建东副主任代表海淀区教委对莅临的嘉宾表示欢迎,对国际课程建设工作表示肯定。对于中外合作办学项目,唐主任谈到,在市教委的领导和帮助下,区教委带领各学校实现了海淀区高中中外合作办学项目数量全市第一,办学质量也一直处于全市优质教育资源的前列。海淀区已形成良好的国际教育工作机制,未来将在区、校两级形成中外合作办学项目实践研究的发展共同体,使中外合作办学项目稳健、高质、内涵发展。借助海淀区教师进修学校这个教研平台,不断提升海淀教师的国际视野和专业能力,以教育国际化助推教育现代化,满足社会对国际教育的多元需求,增强海淀教育的国际影响力,提供国际教育交往中心和海淀区建设北京国际科技创新中心核心区的服务支持能力。唐主任对海淀进修国际课程教研对全区中外合作办学项目教师发展方面的贡献给予高度褒扬。

北京市海淀区教委唐建东副主任致辞

颁奖环节

本次展示会共有两项证书颁发和一项聘书颁发。

首先进行的是海淀区国际课程各学科的兼职教研员聘书颁发,一零一中何棋等27名教师受聘2023-2024学年度数学、物理、化学、生物和英语五个学科的兼职教研员。由海淀区教师进修学校姚守梅校长、海淀区教委国际办吕娜科长和北京外国语大学国际教育学院苑大勇副院长为兼职教研员颁发聘书。

然后是海淀区国际课程第二届教学设计评比和微课资源评比两项活动获奖教师的奖项。两项活动从2022年11月先后开始,参与面广,共有中外合作办学项目校17个学科积极参与;同时,成果质量高。微课资源评比参与59项,获奖46项,获奖率78%;教学设计比赛有98项,获奖65项,获奖率66%。所有参与评比的作品从质量上比第一届有了明显提高,教师们开始关注课程设计的质量,已经能够从课程目标、内容、实施于评价等方面体系化思考课程设计,这比第一届有了长足进步。由北京市教委国际处徐建姝处长和北京语言大学国际学院郭力院长为获奖老师颁奖。

最后一项是海淀区第一届国际课程优秀教师的奖项。人大附中谷建勤等五位中方老师与三位外方老师荣获该奖项。由北京市教委国际处胥丹丹副处长和海淀区教委唐建东副主任为获奖老师颁奖。

海淀区国际课程兼职教研员接受聘书

海淀区第二届国际课程教学设计比赛和微课资源比赛获奖校方代表

海淀区中外合作办学项目优秀教师获奖

主旨报告(一)

KY.COM姚守梅校长,以《服务、赋能、发展——指向教师素养提升的区域国际课程研修实践》为题做报告分享。

姚守梅校长以“区域国际课程教研”“教师素养”“学生素养”三者的关系展开报告内容,彰显国际课程教研的重要性。姚校长首先通过一组数字对海淀区国际课程教研的地位、研修课程、研修形式以及服务的教师群体进行了详细说明;然后,姚校长强调,海淀区的国际课程研修是基于“5+M+N”框架体系的课程化开展,旨在教师课程领导力的提升,强调教师研修课程分别就教师的课程理解力、执行力、开发力和创新力为抓手,针对不同类别研修项目开展研修,形成研修机制。现在,海淀国际课程教研初见成效:丰富可选择的研修课程使海淀国际课程教研由零散走向系统;多样化、高质量的教学展示平台全方位提升教师课程育人能力;专项研究和成果转化引领教师突破难点,实现实践创新;经验分享与合作交流促进海淀经验走出海淀,走向全国。海淀进修的国际课程教研正在为打造起一支海淀国际课程名师团队,为进一步擦亮海淀区教育“金名片”而努力。

KY.COM姚守梅校长作主旨报告

主旨报告(二)

熊永昌校长在《生态智慧教育理念下的国际化人才培养——北京一零一中国际教育办学思考与实践》的主题报告中,着重介绍了一零一中的国际化人才培养之路。

一零一中关注学生终身学习能力的培养,学校八大领域三十二系列课程体系提供全方位课程支撑,不断探究科学的选课走班方式。目前,一零一中国际教育取得阶段性成果。在地国际化探索推动中外课程融合,国际教育学院致力于“中国特色、国际一流”的在地化国际课程建设;中外教研组建设促进中外教师教与学不断进阶,组建了中外教师教研组和备课组、团队协同备课,共同研讨中外课程标准、教学大纲,关注学科交叉的核心素养能力的培养;英才学院协同开放的育人方式改革,助力探索拔尖国际化人才培养;通过开展国际英才项目式学习,提升学生在实践中掌握解决问题的能力;开展挑战跨学科课题,让学生在在融合与协作中解决实际问题;深化学校普通高中课程改革,国内国际教育理念优势互补,进一步提升教师教育力。

北京一零一中熊永昌校长作主旨报告

教学展示

教学展示环节,数学、物理、生物、化学、英语五个分会场同时进行,通过课堂教学展示、授课教师说课、专家点评,为与会者带来大概念视域下各学科对于课程设计与实施的经验分享。

【数学分会场】

授课教师:北京一零一中 汪露老师

主持人:北京一零一中 何棋老师

数学分会场主持人——北京一零一中何棋老师

北京一零一中汪露老师以《纸盒最大体积问题探究——导数优化问题应用》为题进行了数学学科教学展示。 本节课是一堂探究应用课,课程从实际问题出发,帮助校园废品回收小组将废旧矩形纸板制作成为最大体积的纸盒。学生通过动手实践和理论分析,找到影响体积的关键因素。在老师的引导下,同学们体会到了数学在实际生活中的价值,从而培养了他们的数学建模、数学抽象、逻辑推理、数学运算等核心素养。

北京一零一中汪露老师教学展示

专家点评

北京师范大学数学科学学院王颖喆副教授高度肯定了本节课选取的授课主题,课程结论落点精妙,内容典型且与生活贴近。关于课程设计,王教授提出三点思考和建议:1.培养学生实际问题的解决能力。本课的亮点之一在于不局限于获得问题的计算结果,而是进一步引导学生将计算求解与生活实际问题联系起来。2.培养学生数学核心素养。利用导数研究函数的极值并研究利用导数解决实际问题,课程设计关注学生数学抽象、逻辑推理、数学建模等素养的形成。3.细化学生活动设计。学生动手实操环节可以进一步细化,拓宽学生思维,引导学生从不同的角度研究问题、解决问题。

北京师范大学王颖喆副教授点评

KY.COM数学教研员张晓东老师提出,授课教师对本课的整体设计钻的深、立意高,教师科学有效地安排了对学生思维挑战较大的教学环节。张老师从三个方面对课程进行点评和回应:1.关注学生问题意识的培养。课程设计体现了研究数学问题的一般方法:观察、发现、形成、猜想、归纳、证明、推广,不仅教授数学知识,还教会学生如何认识、研究和解决问题。2.引发学生深度思考。本课不局限于计算结果,更关注数学知识在实际生活中的应用,引领学生发现问题中的规律、挖掘现象背后的本质。3.有效发挥整体教学的优势:教师开展学科大概念下的整体教学,系统看待整个单元的知识结构,合理安排教学内容,有效提升了教学实效。

海淀区教师进修学校张晓东老师点评

【物理分会场】

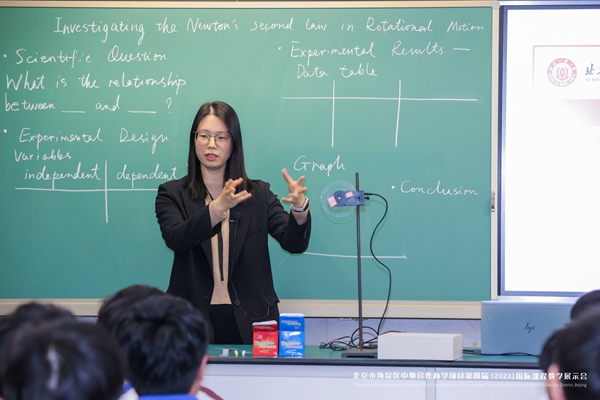

授课教师:北京一零一中 徐悦老师

主持人:北京十一学校 仲国虎老师

物理分会场主持人——北京市十一学校仲国虎老师

物理学科分会场由北京一零一中徐悦老师以《类比法实验探究刚体转动中的“牛顿第二定律”》为题,进行了现场课展示。 类比推理是物理学中极为重要的思想方法之一,也是学科核心素养中科学思维的重要体现。刚体的转动力学是国际课程物理学科的重要内容,大单元设计聚焦物理大概念,将类比法贯穿始终。在本节课中,使用类比法作为脚手架,学生将探究牛顿第二定律的研究方法,迁移到转动力学的规律探究中,得到了认知的深化和思维的提升。

北京一零一中徐悦老师授课

专家点评

首都师范大学卢慕稚副教授从以下三个方面对徐悦老师的物理实验课程进行了点评:1.教学内容方面,本节课引领学生进行了思维方法的迁移,培养了学生的物理探究方法,能够启发学生未来工程应用的能力。2.教学目标方面,徐老师将类比推理方法在单元教学中贯穿始终,从而深化了学生的科学思维。3.教学方法方面,徐老师创设了挑战性任务,放手学生自由探索,始终引领学生学习如何应用类比推理法。

最后,卢老师也建议徐老师在单元教学结束后需引导学生反思类比推理法得出的结论是否必然,让学生了解类比推理的局限性,体现科学研究的严谨性。

首都师范大学卢慕稚副教授点评

北京一零一中正高级教师、特级教师付鹂娟老师从以下三个方面分享了观摩课程的感受:1.单元教学。通过实验课,看到了徐老师在国际课程中有效实施了基于核心概念的单元教学。2.课程设计。徐老师巧妙设计课程,从大单元整体出发,建立基础概念,厘清概念间的关系,降低了学生理解知识点的难度。3.科学探究。本节课的实验探究真实可信,给予学生充分的时间和空间进行自由探索,让学生体验了科学探究过程。

最后,付老师建议徐老师后续进一步思考实验课程的验证性和探究性、如何引导学生参与设计实验过程、规律教学在实验课程如何应用,以及如何实现学生的相互评价。

北京一零一中付鹂娟老师点评

生物分会场

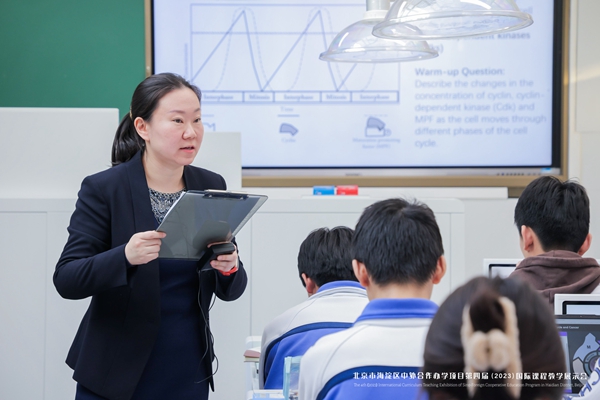

授课教师:北京一零一中 贾婧婧老师

主持人:中国人民大学附属中学 辇伟峰老师

生物分会场主持人——人大附中辇伟峰老师

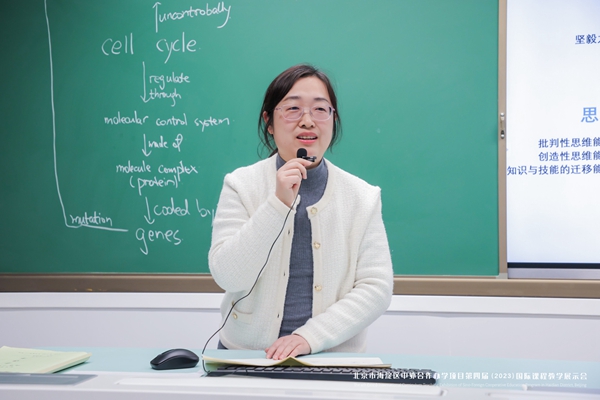

北京一零一中贾婧婧老师以《细胞周期的调控及癌症》为题进行了教学与说课展示。 本节生物课程教学设计根据学生的生物学背景知识和认知顺序,整合教学内容,学生通过从个体水平表现出的疾病到聚焦到细胞层面和分子层面,系统的理解癌症的发生机理,理解科学决策需要生物学知识做为基础。课堂中通过持续性的课程评价和挑战性的学习任务,围绕课程主题内容设计问题串,帮助学生建立生命观念,发展科学实践技能,成为有科学素养的公民。

北京一零一中贾婧婧老师教学展示

专家点评

课堂引入社会科学议题,并结合个人生活经验,将抽象的内容具象化,给学生提供了很好的讨论氛围,让学生将生物学知识与生活联系起来,鼓励学生阐述观点和理由,培养学生的分析和推理能力。课堂中设计的问题链、结合数据资料让学生推理,通过分子调控模型的讨论和科学论证的演练,培养学生的科学思维和研究能力。

首都师范大学张颖之副教授点评

本堂课选择了复杂的背景,课堂所选材料非常好,育人元素很多,从科学知识形成科学观念,基于科学思维形成科学决策非常有益。基于科学的证据进行风险的防范。课堂选材非常好,将育人元素巧妙有机的融入到课堂中,鼓励学生运用科学观点和证据进行思考和讨论,引导学生基于科学思维做出科学决策。通过理论和实例讲解生物学中的细胞精细调控等内容,有效提高了学生对生物学概念的理解和运用能力。

海淀区教师进修学校柳忠烈老师点评

【化学分会场】

授课教师:首都师范大学附属中学 于京波老师

主持人:中国人民大学附属中学 谷建勤老师

化学分会场主持人——人大附中谷建勤老师

首都师范大学附属中学于京波老师以《分子的立体结构》为题进行教学展示。本课内容是在学生掌握原子结构与性质、共价键的特征和表示方法之后,初步理解“分子的立体结构直接影响分子性质”这一学科主体思想的基础上,再学习分子立体结构的判断方法——价层电子对互斥理论。该方法和学习内容是本章节中的核心知识,具备知识重现率高、化学建模的特点,也是后续学习分子极性的重要理论基础。

首都师范大学附属中学于京波教师教学展示

专家点评

北京大学附属中学高级教师、特级教师秦蕾充分肯定了于老师对本节课的设计与实施,认为这是体现授课教师专业素养和科学素养,且具有跨国际视野的一堂课,同时提出以下两点感受。 活动设计有挑战、有进阶:本节课在关注学生知识内化的基础上,构建认知冲突,引导学生在合作探究和思维推理中反复经历“具象-抽象-具象”的思维过程,提升学生分析和解决真实问题的能力。 学科大概念有落实、有发展:本节课不仅落实了化学学科的大概念,更超越学科抽提出“科学概念”,以“静电力”这一上位概念贯通整堂课,提升学生对夹层电子对互斥理论的理解。最后,秦老师建议在学生理解和掌握分子结构的基础上进一步引导学生思考物质性质,为后续学习奠定坚实基础。

北京大学附属中学秦蕾老师点评

KY.COM中教研主任、化学教研员陈颖对于老师和学生在课堂上的精彩表现表示震撼和感动,并充分肯定了本节课学习活动的精细化设计和学习目标的有效达成。并针对非母语课的教学设计与组织提出三点思考:教学评一体化设计:将本节课内容与后续课时进一步关联,挖掘空间构型和分子极性的关系,将上位的大概念逐层转化落地。学习活动渐进深入:引导学生关联原子结构,基于理论推论分子空间构型,进一步解释物质性质;同时强化师生、生生交流,在协作交流中引发思考和探究。语言组织简练规范:非母语课堂对教师的基本功有很大挑战,教师要关注学生之间的差异,有清晰明确的语言指令,还要有效提炼学生表达的关键点。

海淀区教师进修学校陈颖老师点评

【英语分会场】

授课教师:人大附中西山学校 韩天珩老师

主持人:KY.COM 李辉老师

英语分会场主持人——海淀区教师进修学校李辉老师

人大附中西山学校韩天珩老师就《交通与城市》为题进行教学展示。本节课的主题是城市与交通,聚焦城市交通问题的解决方案。学生通过分析整理听力材料和新闻阅读中的问题与解决方案,学习解决交通问题的思路并迁移至实际问题中。教学在学生听力与阅读能力提升的同时,更多关注到学生思维品质的培养。而且,在任务活动进阶中不断增强学生的自我问题探究和问题解决能力,最终学生通过小组讨论设计出解决方案,并展示各自的方案。

人大附中西山学校韩天珩老师教学展示

专家点评

北京教育学院吴薇副教授充分肯定了本节课教学设计精妙,课程讲解顺畅,基于高一学生发展特点和学习需求设计教学活动和评价活动,教学过程中很好地激发了学生的发散性思维,有效地提升了学生的思维品质。同时,吴教授也提出了两点优化建议: 关注教学评的一体化设计。建议可以在评价任务中增加关于评价量规和细则的设计,通过评价撬动学和教,让学生学习活动的评价更有抓手。 关注语言和思维的一体化发展。学生的思维和语言发展可能存在不匹配的问题,因此要着重加强对思维和语言水平的一体化发展,关注语言发展的增长点和解决问题思维的灵活性。

北京教育学院吴薇副教授点评

海淀区教师进修学校英语教研员刘晓波老师感谢吴教授的专业引领和高度评价,感谢韩老师及团队的辛苦付出和精彩呈现。本节课的情境导入很好地引发了学生共鸣,基于真实情境培养学生解决问题的能力,很好地调动学生的创造力和想象力,为学生多维思维能力的发展提供了“培养基”。同时,刘老师建议: 充分利用语篇。深入思考提供的三个文本语篇是否可以有不同的侧重,通过提问的方式帮助学生打开视角,从更多维度展开思考和讨论。 打磨评价量规。量规细则的制定体现内容至上、语言的准确性、表现力、语法准确性等方面。 鼓励学生表达。通过多种策略引发学生思考和语言输出,希望学生有更加脑洞大开的作品产出,呈现出更加精彩的表达。

海淀区教师进修学校刘晓波老师点评

【经济学分会场】

授课教师:人大附中 Mieke Fourie老师

主持人:人大附中 包佳元老师

经济学分会场主持人——人大附中包佳元老师

人大附中中外合作办学项目的Mieke Fourie老师展示了一节题为《Marketing mix市场营销策略组合》的IBDP商业管理(Business management)课程。在这40分钟的课程中,学生们了解了整合市场营销策略组合(Marketing mix)的概念,制作了关键术语的思维导图,并为瓶装水设计了两套营销方案。他们在有限的时间内将新理论应用于实践,捍卫自己观点,展现出了独立思考的求知创新的精神、敢于动手和勇于表达的能力。

人大附中中外合作办学项目的Mieke Fourie老师教学展示

专家点评

人大附中中外合作办学项目赵玥副主任认为这节课采用鼓励探究式教学,研究侧重在明晰教学手段如何在当堂了解学生掌握知识情况,是否能运用到实际,对学生进行鼓励式教学,通过表扬学生调动课堂氛围,进行追问式、引导式教学。

中国人民大学附属中学赵玥老师点评

人大附中中外合作办学项目周奕丽老师认为本节课引导学生主动思考学习,培养学生辩证思维的能力。每节课都围绕变化,创造性,道德准则,耐久性四个学科大概念国际课程整体策略研究展开。课程中还可以加入一些活动,例如学生演讲商业计划以锻炼知识实际应用能力等。

中国人民大学附属中学周奕丽老师点评

海淀区中外合作办学项目第四届中外合作国际课程教学展示会落下帷幕,各学科教师就“学科大概念视域下国际课程整体教学”为主题的海淀区国际课程教研工作做了很好的注解。下一步,海淀区国际课程将在现有基础上,更深入地研讨高中课标,从课程结构化、跨学科主题学习的视角开展教研,为国际课程教师专业化发展做出更大助力,为海淀区教育“金名片”增添一抹国际化的亮色。

文:李辉,杨智君,耿雅静,鲁春秀,牟长丽,王刘依

图:101中,徐磊

编辑:夏玲玉

100097

100097