背景:海淀区是教育部第二批人工智能助推教师队伍建设的试点区,也承担了北京市“互联网+基础教育”的工作,自2021年12月开始,持续开展人工智能助力的“一体化联研”和“双师课堂”的系列研究与实践探索,助力教师集群成长,促进课堂教学提质和教研提质。

2023年3月30日,海淀进校教育集团携手海淀区红英教育集团,聚焦“基于唱游的艺术综合教学设计与实施”主题,开展以小学二年级《螃蟹歌》课例为载体的双师教学展示和一体化联研活动。来自全国31个省、自治区、直辖市的教育同行齐聚云端,4000余人次在线直播观课并参与研讨。首都师范大学孙众教授,海淀进校党委书记、校长,海淀进校教育集团总校长罗滨,海淀进校副校长林秀艳参与并做指导。本次活动由海淀进校小学音乐教研员刘晓敬老师主持。

线上线下各会场同步参与

刘晓敬老师主持

活动介绍

海淀进校教科室杨智君老师介绍到,在教育数字化全面转型的过程中,海淀进校教育集团以课例为载体,持续开展了一年多的技术赋能海淀“大教研”的创新性探索,促进优质资源共享和教师集群成长,受到了社会的广泛关注和认可,本次活动是海淀“大教研”系列活动的延续。系统明确的联研方案、专业的联研团队、技术赋能的联研场景、多样化的联研工具是支撑一场联研活动顺利开展的四个关键要素。

杨智君老师介绍

“双师课堂”教学实践现场

海淀区红英小学舞蹈教师张成翰和海淀进校附属房山实验学校音乐教师黎妮老师组成“双师协作伙伴”,共同为两校二年级学生呈现了一节《螃蟹歌》。学生们在聆听音乐的过程中体会“小螃蟹”形象,用欢快活泼的情绪、比较准确的节奏和音调演唱歌曲,并用身体动作体验音乐节奏、节拍和旋律,以歌舞结合的方式,创意表现歌曲的情境。音乐舞蹈融为一体,双师配合默契,技术的助力下,两班师生打破空间限制,课堂互动高效灵活,两班师生、生生深度交互,学生的学习兴趣浓厚、积极投入。

“双师课堂”教学实践现场

一体化联研

本次系列联研活动从2022年11月开始,共开展了4次技术赋能的跨校联研活动,教师在线上线下围绕“目标-活动-评价”的一体化设计、技术赋能的教学实施、双师教学分工和策略的优化等内容展开深入交流和研讨,层层递进,不断迭代优化教学设计和教学实践,共同突破小学艺术综合唱游课程设计与实施过程中的关键难点,促进两个集团8所学校教师的集群成长。

教师跨校一体化联研

教师说课

海淀进校附属房山实验学校黎妮老师和海淀区红英小学张成翰老师以“艺术综合的实践与探索”为题,从构思与设计、实施与反思、收获与启发三个方面共同进行说课。

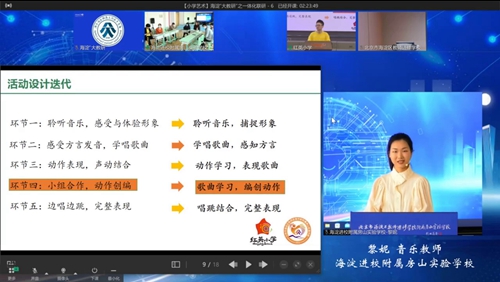

黎老师介绍到,在联研活动中通过多次深入研讨交流、多次实践探索,逐步确定了音乐与舞蹈深度融合的课堂样态和双师双主体协同配合的教学模式,不断优化学习目标和学习活动,最终确定让学生在“聆听音乐,捕捉形象”“学唱歌曲,感知方言”“动作学习,表现歌曲”“歌曲学习,编创动作”“唱跳结合,完整表现”五个学习环节中感受音乐、理解音乐、表现音乐,提高学生艺术感知和情感体验。

黎妮老师说课

张老师立足课堂实施,分享了关于活动组织、双师配合和技术应用的反思与收获:在教研员的陪伴和指导下,两位老师进行多次教学实践和优化改进,克服了教学设备应用和音频信号延迟的困难,从不熟悉到默契配合、协同开展教学,有效提高课堂效率。充分发挥学生主体性,通过聆听、自主学唱和创编、展示交流等活动促进两班学生在艺术体验中实现深度互动和情感生发。

张成翰老师说课

互动交流

海淀区中关村第一小学、红英小学、海淀进校附小的教师代表以及全国的教育同仁们同步参与线上互动研讨,针对艺术综合、情境设计、技术支持双师和联研等方面进行分享交流。

中关村第一小学米立霞老师谈到,整堂课一方面突出课程综合,由原来的单一的单科课程标准,变成了音乐、美术、舞蹈、戏剧(含戏曲)、影视五科一体的“艺术”课程;另一方面重视艺术体验,围绕音乐主线,巧妙的把学习内容融入任务与情境,借助唱游的方式,让学生体会音乐的趣味性、中国音乐作品的多样性。

米立霞老师发言

红英小学单婷老师提到,这是一节生动且高效的双师课,师师互动、师生互动、生生互动创设了良好的教学情境。老师们克服了双师课堂这种新教学形式带来的挑战,不仅关注了学生的学,还能够熟练运用技术,使教学环节得以有效衔接。技术一方面高效地支持了课堂互动,还原了现实课堂场景,大大提升了学生的参与度和兴趣度;另一方面,通过协作编辑实现协同备课、基于数据反馈实现在线评课,这种技术赋能的教研模式让教师也特别受益。

单婷老师发言

进修附小王跃霏老师表示,通过一个多月深度参与联研活动,对双师课堂和学科融合有了更深刻的理解,自身的教学设计与实施能力也得到了很大的提升。未来,还将把这种一体化研联和双师课堂的模式迁移应用到校本研修中,让不同校区的孩子们享受到更好的优质资源。

王跃霏老师发言

基于数据的分析反馈

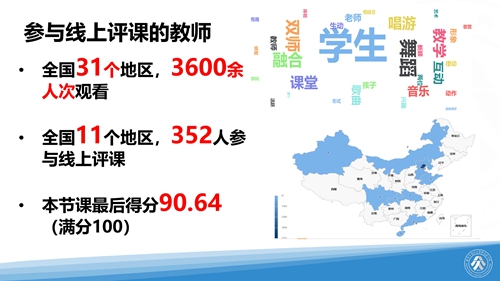

海淀进校副校长林秀艳基于教师的评课数据,对本节课进行了总结和反馈。来自11个地区352位教师从学生学习、教师教学和技术应用三个维度评价了本节课。

林秀艳副校长总结反馈

客观题的量化评分结果显示,老师们对本节课的总体评价很高,其中学生学习维度得分相对较高,学生的学习状态表现较为突出,在审美感知和创意实践方面的学习目标达成度较高;但在技术支持课堂效率提升和师生互动以及教师活动组织方面还需要进一步加强。“亮点”词频分析显示,本节课充分体现了以学生为中心,观课老师们重点关注并高度认可音乐舞蹈的深度融合,双师教师的默契配合和优势互补,以及师生、生生之间的互动交流。同时老师们还针对教师教学和技术应用两个方面为本节双师课提出改进建议和优化路径。

基于数据的双师课堂教学分析

专家指导

海淀进校小学音乐教研员刘晓敬老师肯定并感谢两位执教老师和全体参与联研活动的老师们付出的努力,从五方面分析了本节课的主要看点:双校、双班不同空间的双师授课模式,共享了优质好课;“唱游·音乐”与“舞蹈”的结合,内容和方法上同样适用于音乐和舞蹈教师;活动以唱游形式开展,融合了趣味唱游、聆听音乐、即兴表演、综合性艺术表演等方式;校际间“一体化联研”推进多校、多位教师的成长;技术助力“双师课堂”的实施,促进了远程互动式教学的实现。

刘晓敬老师点评指导

海淀进校中小学舞蹈教研员史渊萍老师就本次活动进行点评指导。活动主要关注了以下几个方面:一是数字技术融合下的艺术课堂教学模式的创新;二是对2022版艺术课程标准,一、二年级唱游和艺术综合教学方法的探索;三是通过线上、线下混合式的异地联研活动,提升集团校以及北部新区学校艺术教师的综合素养。通过数字技术进一步变革学生学习方式,优化艺术教育结构,推动美育教育均衡发展,促进教育公平与教育质量提升。

史渊萍老师点评指导

首都师范大学孙众教授就本次活动做点评指导。孙教授围绕“为什么做双师课堂”“双师课堂的目的”“双师课堂的类型”进行了细致分析。提出了本次活动中展示的课堂属于“双主体型双师课堂”,两位教师分隔两地执教各自班级,这样的模式利于老师们在共性中找发展,差异中求成长,这样的效果是传统课堂没法获得的;双方各取所长,优势互补,促进了教师与学生的共同发展。技术赋能下,课堂教学实现“从不能到可能、从小能到大能、从差能到优能”的转变;通过技术记录了教学的证据,为我们提供了改进的依据,从而实现了从“数据”到“证据”再到“改进依据”的发展。 孙教授就如何进一步优化改进提出了建议:一是探索尝试“非侵入式观课”,通过无感知的数据采集和观察,呈现更真实自然的学生状态;二是进一步加强技术支持下过程性资源的记录,关注学生差异,记录教师的成长。

孙众教授点评指导

总结讲话

海淀进校党委书记、校长,海淀进校教育集团总校长罗滨首先对支持并参与本次系列联研活动的专家、教研员、教师以及技术团队的辛苦付出表示感谢。本次以双师课例为载体的“一体化联研”活动是由多主体联合的团队持续探索,重新组合教学内容,重新架构教学流程,这个过程不断提升了教师教学能力,学生学习状态投入,体现了跨校联合、集体备课、协同授课、共享好课的特点。

接下来,基于课例的教研活动要更加关注:开放性,通过打造灵活开放的物理空间和人文氛围,帮助学生获得更好的艺术体验,促进学生从模仿到创造能力的发展。 关联性,将学习内容与地理、生物等学科多角度进行关联,体现跨学科的综合设计,引导学生更好地进入情境,提高艺术表现力。 互动性,加强技术赋能的生生互动,学生通过同伴学习,进一步优化个体表达和自主创编。

罗滨校长总结讲话

在教育数字化转型的过程中,海淀进校将持续探索技术赋能的教学与教研创新。常态化开展人工智能助力的“一体化联研”和“双师课堂”系列活动,进一步扩大实践场域,深度挖掘师生数据,将联研成果进一步在实践中转化应用,让更多的教师和学生受益!

文:教科室、集团办

图:徐磊、张治、海淀区红英小学、海淀进校房山附属实验学校

编辑:夏玲玉

100097

100097