为提升科学教师的科学素养和实验技能,2015年至今,海淀区教师进修学校师训部充分利用中科院优质培训资源,成功举办了五期骨干教师科学素养提升高级研修。研修采用浸润式,科学骨干教师走进中科院实验室,走近科学家身边,提高实验技能,提升科学素养,感受科学精神和科学品质,并通过后续持续跟进、迁移应用,改进教学行为。借鉴科学骨干教师浸润式研修,2019年暑假,经过充分论证,又与苏州大学联合举办了首期语文骨干教师人文素养提升高级研修。“浸润式研修”使500多名骨干教师受益,为海淀区骨干教师专业发展注入新的动力,成为了骨干教师休假新模式。

新课程改革提出要大力弘扬中华优秀传统文化,落实立德树人根本任务。据此,海淀区教师进修学校与苏州大学合作,发挥苏州大学在地域文化、人才培养和实践教育方面的资源优势,于2019年7月16日至20日举办了首期“海淀区中学语文骨干教师人文素养提升暑期高级研修班”,本次研修采用“浸润式研修”方式,旨在优化语文教师的人文知识结构,提升综合文化素养;深入学习传统文化及地域文化,打开思维、拓展视野;通过地域文化的实践研究,提升课程建设能力,促进骨干教师专业发展。

7月16日,由海淀区教师进修学校师训部王永祥副主任、班主任迟淑玲老师带队,41名区级语文骨干教师奔赴苏州,开启了这趟人文之旅。研修依托江南文化资源特色,发挥地域文化育人功能,设置了充实而精彩的研修课程。专题讲座与现场教学相结合,全面系统地加强传统文化与地域文化的学习与熏陶。时间虽短,但内容丰、感染大、体验深、收益长……可谓仲夏时节最美、最有意义的一程。

海淀区中学语文骨干教师人文素养提升高级研修开班仪式

2019年海淀区中学语文骨干教师人文素养提升高级研修班合影

研修活动精彩回放

五场专题讲座,文化浸润

来自苏州大学的五位教授分别为老师们呈现了精彩的专题讲座。讲座内容包括苏州园林文化、古典文学与地域文化、苏作工艺文化、昆曲等几个方面,涵盖了文学、史学、艺术(手工艺、美术、戏曲等)、建筑文化、社会民俗等,类型多元、内涵深厚,为中华文化之精粹。讲座内容丰富了教师的文化积累,提升了审美能力,唤醒了传承中华优秀传统文化更深邃的情怀和责任感。

郭明友教授做了名为《江南传统园林的文化精神与价值》的精彩讲座。郭教授以苏州园林中的怡园、网师园、拙政园、耦园等名园为例,从视觉美、生态美、情感美、文化美四个方面,深入浅出地解析了江南传统园林的审美特质和文化内涵。同时从文化精神的角度点明:苏州园林反映的是古人与自然和谐的生活态度,天人合一的哲学与生态美,是园林主人通过建筑穿越时空的一场永恒对话。

郭明友教授专题讲座《江南传统园林的文化精神与价值》

老师们在认真倾听

杨旭辉教授带来了《古典文学的城市书写》讲座,启发老师们在研究文学、进行语文阅读教学以及文学创作时要关注地域特征。他从古典文学书写中的城市自然生态与景观风貌、《竹枝词》等书写方式与城市之岁时风俗与社会风貌、文学艺术活动景观与城市人文历史内涵之积淀、城市历史沧桑的情感记忆与文学创作、城市文化精神之传承衍生的文学书写五个方面做了生动具体、酣畅淋漓的阐述,引发了老师们在教学资源开发与课程设计方面的新思考。

杨旭辉教授专题讲座《古典文学的城市书写》

老师们报以热烈掌声

周生杰教授以《四库全书》的编纂为切入点,以点带面地梳理了文化江苏的根本特征:人杰、地灵、文化深厚。周教授还详细介绍了乾隆皇帝编纂《四库全书》的宗旨,修书背景、动机、重要促成人员,《四库全书》的基本典籍常识,以及典籍编纂对古今江苏人文化思想与行为的积极影响。

周生杰教授专题讲座“《四库全书》与文化江苏”

袁牧教授的《苏作传统工艺文化》,重点从政治、经济、文化三个角度分析了苏州工艺文化形成的原因和独特雅致的城市审美文化个性。指出“工艺美术”包括“材”和“工”两方面——选材要优良,做工要精巧,并由此引申到教学上的因材施教,工材相契,对老师们颇有启发。袁教授讲座提升了教师们对工艺美的鉴赏能力,生发出对传统工艺与文化的热爱与传承使命感。

袁牧教授专题讲座《苏作传统工艺文化》

周秦教授《江南视阈中的中华传统文化》讲座给老师们带来了一场声情并茂的文化盛宴,使人沉浸其中、热泪盈眶,久久不能自拔。周教授简明扼要地梳理了苏州现有的多项不同级别的非物质文化遗产,拓宽了老师们的文化视野,增强了文化自信。他重点介绍了“世界级非物质文化遗产——中国昆曲”,并以《牡丹亭》为例,讲述传承故事,进行即兴表演,老师们“游园惊梦”,走进昆曲“深处”,一往情深。

周秦教授讲座《江南视阈中的中华传统文化》

三处现场教学,深度体验

配合专题讲座的内容,本次研修还安排了三次现场教学,老师们在专家带领下走进拙政园、苏州博物馆、震泽镇,亲身体验人文苏州的深厚底蕴。

首先,结合郭明友教授的园林文化讲座,苏州市职业大学邱文颖副教授带领老师们赴拙政园进行现场学习。邱教授适时地从园林的主题、建造选址等方面为大家简要介绍了园林的发展历史,介绍了假山的种类特点,园林建筑形制的特点以及文化典故,各种建筑“借景”的不同方式等,并进行了细节的鉴赏。这与郭教授的讲座相互呼应,让老师们从平面的“知道”园林文化,到带着知识走进园林真实观赏、研究,将所学与实景结合、印证,从而达到对园林文化立体的“阅读”。

拙政园现场教学

其次,基于苏作传统工艺的学习,老师们在专家的带领下走进苏州市博物馆,感受苏州的工艺之美,以及工艺中蕴含的佛教文化、瓷器文化、传统绘画等文化知识,丰厚了个人见识和文化积淀。

苏州博物馆现场教学

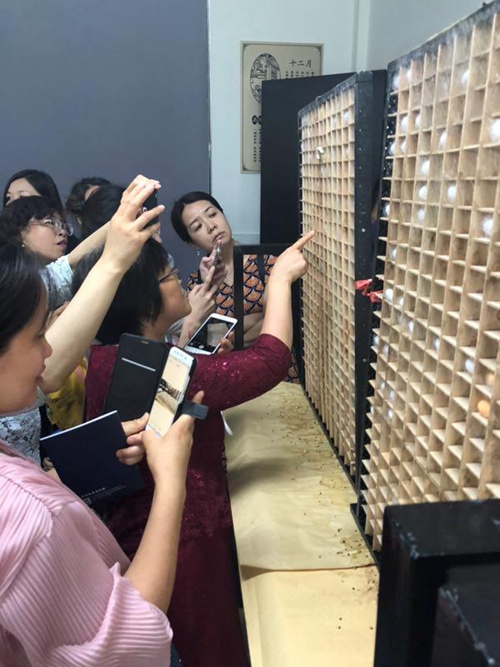

最后,结合专家讲解,在震泽镇现场感受江南小镇的人文风情、历史文化,体验 “抽丝剥茧”的真实过程,以实践活动的形式更深地了解苏州丝绸的工艺过程与工艺之美。

震泽镇现场教学

四组结业汇报,共享收获

每场讲座后,都有老师的现场交流和小组研讨。五天的学习过程中,各小组选择最感兴趣的切入点,从不同角度确定研讨主题,结合高中新课标、语文核心素养与语文教材,进行深入交流,并在最后的结业式上做了研修成果分享。

第一组题为《地域文化与文学阅读——教学中的问题及设想》,首先,从“城市/地域、文人、文学创作、阅读者”四维互动的角度重新审视探讨文学阅读教学;然后,聚焦中学语文较为典型的地域文学作品,以沈从文的《边城》和老舍的《骆驼祥子》为例梳理文学阅读教学中的实际问题;最后,提出了“情境活动式”文学阅读教学方式以及在常规教学中采用“教师主导引入 学生主动探究”的教学设想。

王丹老师汇报《地域文化与文学阅读——教学中的问题及设想》

第二组题为《苏州学习对课程设计的启示》,提出基于核心素养的语文课程应以学生的语文实践为主线进行整体结构化的设计,并对接项目式学习方式,从“核心任务、分级任务、学习资源、学习路径、学习方法、学习评估”六个方面具体介绍了 “苏州文化拓展学生人文视野”的课程设计。

孟邻老师汇报《苏州学习对课程设计的启示》

第三组题为《激活流淌在师生血脉里的文化基因》,阐述了对高中新课标中的学习任务群2“当代文化参与”的进一步认识:要增强课程内容与学生成长的联系,通过开放式学习,引号学生积极参与当代文化生活;要利用地域文化场馆,通过实地考察,深化对某一文化现象的认识。建议结合北京地域文化和学生实际,从京剧、北京皇家园林等艺术样式和人文地标中,挖掘教学点,落实“立德树人”的课程目标 。

杨剑兰老师汇报《激活流淌在师生血脉里的文化基因》

第四组从三个方面做了题为《在文化浸润中提升语文核心素养》的总结汇报。一是从初中的《苏州园林》一课说起,指出初中重在梳理归纳苏州园林的特点,而高中则要探究和评价中西园林文化的异同,并提出语文阅读教学应从“知识本位”走向“文化立意”;二是整合教学资源进行专题教学,要充分挖掘文本中优秀传统文化元素,实施“审美、情感、文化”三者融合的教学;三是教学改革背景下的课程建设,建议开发语文选修校本课程《北京的城市文化》,并适时开设游学课程,让“行走”也成为课程的一种形式。

王丹霞老师汇报《在文化浸润中提升语文核心素养》

结业式上,班主任迟淑玲老师表达了此次带队的四个“享受”:学员团队好,渴望学习,自律上进;进修团队好,互相配合,彼此照应;苏大领导重视,课程内涵厚重,讲者富有担当,最大程度唤起了老师们进取补给的内驱力。老师们丰富了知识,打开了视野,获得了真切的文化熏陶与情怀感染。期望大家及时转化,学以致用。

海淀区教师进修学校师训部迟淑玲老师发言

苏州大学文学院束霞平副院长祝贺老师们顺利结业,并由衷地表示,海淀区骨干教师在研修过程中善思敏悟,联系语文教育,及时捕捉问题,琢磨语文教学与资源整合,这种勤学善思的专业精神与素养让他感到佩服。

苏州大学文学院束霞平副院长讲话

颁发学员结业证书

研修感悟

1.海淀区教师进修学校附属实验学校陈勇宇老师:几位教授同讲江苏文化的故事,我们中学语文老师也在同讲语文教育、立德树人的故事,不管我们面对的是什么类型、什么阶段的学生,也不管我们选择的是什么教育载体,我们都应该向几位教授一样选择一个独特的切入角度来具体讲述,同时又时时指向语文素养、立德树人这一核心目标。

2.清华大学附属中学上地学校王金玉老师:我深深地体会到了古人所说的“学,然后知不足。”五天的学习生活中,先是发现自己与教授和同学之间文化素养,还有很大的差距。五天里,我更是发现知识之无涯,文化之厚重,更深深地感觉到自己的鄙陋。人常说:“无知者无畏。”原来自己和学生侃侃而谈的“苏州园林”“南朝四百八十寺”“枫桥夜泊”“牡丹亭”……,其实一直是隔着文化在讲课文而已。现在听了教授的课,当透过文化看课文,每个字都生出了情感,园林、寺庙、亭台都有了自己的语言。看来,惟有学习,并且是不断地学习,才会不至于被落得太远,才有可能不断地丰厚自己的文化内蕴。只有有了文化的内蕴,才有可能生成文化自信,你才可能更有底气地准确地去讲文化,传播文化。

3. 北京理工大学附属中学杨欣老师:文化自信是孕育在中华儿女的血脉中的。可是曾经有一段时间我们让它潜伏得太久,甚至有些消散了,现在我们继续凝聚它,唤醒它。重新审视自己,我们是不是真正了解自己生长的地域文化呢?北京的历史底蕴也并非浅薄,只是我们了解的太少,发掘的太少;北京也一直静静地雍容地端坐在那里,等待我们去欣赏,去仰望,去深入。如果连我们北京的老师都缺少对这一方水土的深刻了解,我们北京的学生又怎会真正的热爱我们的“大北京”?教授的治学精神让我们反思,教学中投入的情感的源泉应是对我们生于斯长于斯的土地的热爱,是对涵养我们精神的优秀传统文化的热爱,找对了情之所起,才能一往情深。

100097

100097